皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

不動産取引では、通常「確定測量図」の提出が求められますが、その作成には一筆あたり数十万円の費用がかかることもあり、所有者にとって大きな負担となります。

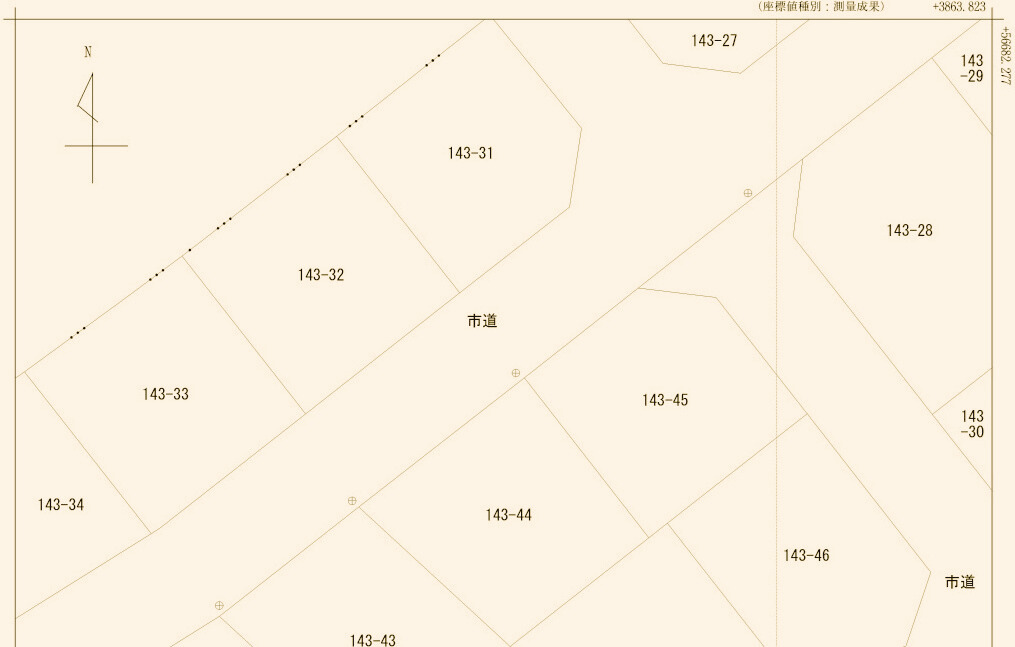

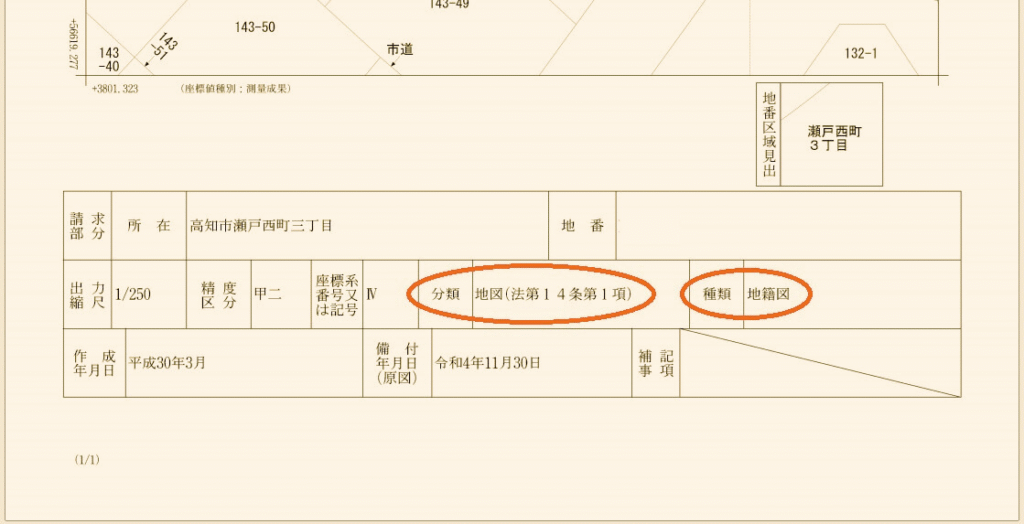

そこで近年、確定測量に準じた精度と信頼性を備え、登記や売買にも活用できる「法第14条地図」が注目を集めています。

この14条地図には主に2つの作成ルートがあり、1つは法務局による「地図作成事業」、もう1つは市町村が実施する「地籍調査」です。

どちらの成果も登記所に備え付けられれば法的には「14条地図」となりますが、測量の目的や精度、そして不動産取引での使いやすさには明確な違いがあります。

そこで本日は、よく混同されがちなこの2つの制度について、不動産実務における使い勝手の違いを「精度・スピード・目的」の観点から比較し、どちらが取引に向いているのかについて話してまいります。

目次

14条地図とは?なぜ不動産取引で重要なのか

14条地図=登記所に正式に備え付けられた公的図面

法第14条地図(以下、14条地図)とは、不動産登記法第14条に基づいて法務局(登記所)に保管される、正式な「地図」のことです。

この図面には以下のような特徴があります。

- 地番ごとの形状・境界が明確に示されている

- 登記簿に記載された面積との整合性が高い

- 法務局の登記簿とセットで公的に閲覧・取得可能

つまり、14条地図がある土地は「登記情報が明確である」と証明できるため、買主や金融機関からの信頼が得やすいという利点があります。

14条地図=売りやすいは正しい?その前に確認すべきこと

逆に言えば、14条地図が備え付けられていない土地、すなわち「公図(地図に準ずる図面)しかない土地」には、次のようなリスクやデメリットがあります。

- 境界が曖昧で、買主が不安を感じやすい

- 金融機関の融資がつきにくい

- 売買契約前に確定測量を求められることが多い

このように、公図だけでは土地の正確な形状や面積が保証されないため、不動産取引をスムーズに進めるうえで大きな障害になることがあります。

そのため、14条地図は「信頼できる図面」として、不動産売買や登記において極めて重要な役割を果たしています。

ただし、「14条地図がある=売りやすい」とは言い切れません。

14条地図には作成方法や精度に差があり、精度の低い図面では買主側から再測量を求められることもあるためです。

14条地図には2種類ある!制度ごとの違いとは?

14条地図は、以下の2つの制度から作成されます。

| 作成主体 | 制度名 | 主な目的 | 最終成果 |

|---|---|---|---|

| 市町村 | 地籍調査(国土調査法) | 地域整備・防災・税務 | 地籍図 → 登記所へ送付・14条地図へ |

| 法務局 | 地図作成事業(不動産登記法) | 登記情報の整備 | 測量成果図 → そのまま14条地図に |

この2つの図面は、名前は同じ「14条地図」でも、作られた背景や測量精度、取引での信頼性が異なります。

精度の違い|不動産売買に使えるのはどっち?

法務局の14条地図は“ほぼ確定測量レベル”

- 一筆ごとに土地家屋調査士が現地測量

- 所有者立会のうえで境界確認

- 登記簿と現況のズレを丁寧に調整

このように、法務局の地図作成事業では不動産取引に耐えうる高精度な図面が整備されます。

買主や銀行が「この図面でOK」と判断しやすく、測量費用が抑えられるのが大きなメリットです。

※法務局作成の14条地図は、基本的に土地家屋調査士による測量成果に基づいていますが、作成時期や地域によって例外がある場合もあります。

なお、平成18年(2006年)の不動産登記法改正以降、法務局が進める地図作成事業では、土地家屋調査士が一筆ごとに現地を測量し、境界の確認を行うことが原則となっています。

そのため、この時期以降に整備された14条地図は、精度や信頼性の面で特に評価が高く、不動産取引において再測量を求められるケースも少なくなります。

ただし、市町村の地籍調査に基づく図面も14条地図として採用されることがあるため、「14条地図=すべて土地家屋調査士が作成」というわけではありません。

作成主体や備考欄の確認が重要です。

地籍調査の図面は精度にばらつきあり

- 地域一括調査のため誤差が出やすい

- 境界があいまいなまま進む場合もある

- 「地籍図」には信頼性が高いものとそうでないものが混在

たとえ14条地図であっても、市町村による地籍調査に基づく図面では、調査時期やエリアによって精度にばらつきがあるため、不動産取引の現場では再測量を求められるケースがあることに注意しましょう。

なお、平成25年(2013年)以降に実施された地籍調査では、精度管理や現地測量手法の向上により、信頼性の高い図面が作成されている地域もあります。

作成年月や図面の注記から調査方法を確認しておくと安心です。

登記への反映スピード

以下は、市町村の地籍調査と法務局の地図作成事業の主な違いをまとめたものです。

| 比較項目 | 法務局の地図作成事業 | 市町村の地籍調査 |

|---|---|---|

| 実施範囲 | 一筆単位 | 地域一括 |

| 所要期間 | 約1年 | 平均5〜6年(場合により10年) |

| 登記反映 | 法務局が直接更新 | 市町村→県→登記所のルート(時間がかかる) |

| 登記との整合性 | 高い | ズレが残ることも |

調査開始から登記反映までのスピードにおいては、法務局による14条地図の方が圧倒的に早く、実務でも高く評価されています。

まとめ|不動産取引に使いたいなら「法務局の14条地図」がベスト

最後に、実務で重視される観点(精度・スピード・連携)ごとに両制度の違いを比較してみましょう。

| 比較項目 | 法務局作成の14条地図 | 地籍調査による14条地図 |

|---|---|---|

| 精度 | ◎ 登記と整合性が高い | △ 精度にばらつきあり |

| スピード | ◎ 約1年で反映 | △ 数年単位の長期計画 |

| 登記との連携 | ◎ 直接整備 | △ 間接反映 |

| 不動産取引での活用 | ◎ そのまま使えることが多い | △ 再測量が必要な場合あり |

「14条地図があるから大丈夫」と思い込む前に、その図面が「どの制度に基づいて作成されたものか」を確認することがとても重要です。

調べ方は簡単で、法務局で取得できる図面の備考欄などに、作成年度や作成主体(例:地籍調査/地図作成事業)が明記されています。

とくに、これから不動産の売却や相続を予定している方にとっては、14条地図の作成主体を事前に確認しておくことで、不要な測量費用やトラブルの予防につながり、取引をスムーズに進めやすくなります。