皆さま、こんにちは!

高知で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

「最近よく終活って言葉を聞くけど、実際に何をするの?」そんな疑問はありませんか?

誰もがいつかは迎える「人生の終わり」。

ただ、いざ終活を始めようと思っても、具体的に何をするのか分らない人は多いと思います。

そこで本日は、官公庁や外郭団体などの信頼できる情報をもとに、終活の初心者でも「やってよかった!」と実感できる取り組みを、ベスト7の形でご紹介していきます。

目次

【ベスト1】エンディングノートの記入

エンディングノートは、自分の思いや希望を家族に伝えるためのツールです。

法的効力はありませんが、意思の伝達手段として非常に有効です。

- 財産・保険・連絡先・医療方針などを記入できる

- 家族間のトラブル防止に役立つ

- 介護や延命措置の希望も明記可能

出典:内閣府「高齢社会白書(令和5年版)」

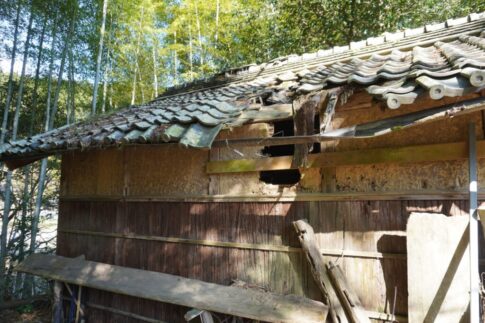

【ベスト2】不用品・思い出の品の整理(生前整理)

モノが多いと、遺された家族が処分に苦労します。

元気なうちに自分で整理することで、自分の人生を振り返る機会にもなります。

- 買取や寄付で有効活用もできる

- 必要なものが見える化する

- 相続時のトラブル軽減

出典:経済産業省「リユース市場データブック2023」

【ベスト3】介護・医療・延命治療に関する意向の整理

医療や介護の選択は、いざというとき本人の意思を確認できないことが多いです。

事前の意思表示が重要です。

- 延命治療の有無

- 認知症になったときの希望

- 介護施設に入る意思の有無など

出典:厚生労働省「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」

【ベスト4】葬儀やお墓の準備・希望の明文化

葬儀の形式やお墓の場所・方法は、多くの人が迷うポイント。

本人の意思があるだけで家族の精神的負担は大幅に軽くなります。

- 家族葬、直葬、自然葬などの選択

- 菩提寺の有無、納骨の希望

- 予算感や互助会の検討

出典:一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会「終活に関する意識調査2023」

【ベスト5】財産と相続の把握・書き出し

相続財産の全体像が不明確だと、家族間での揉め事のもとになります。まずは“見える化”が大切です。

- 不動産、預貯金、有価証券、保険などの整理

- 相続人の確認と法定相続分の理解

- 専門家(司法書士・税理士)への相談

出典:国税庁「相続税のしくみ」

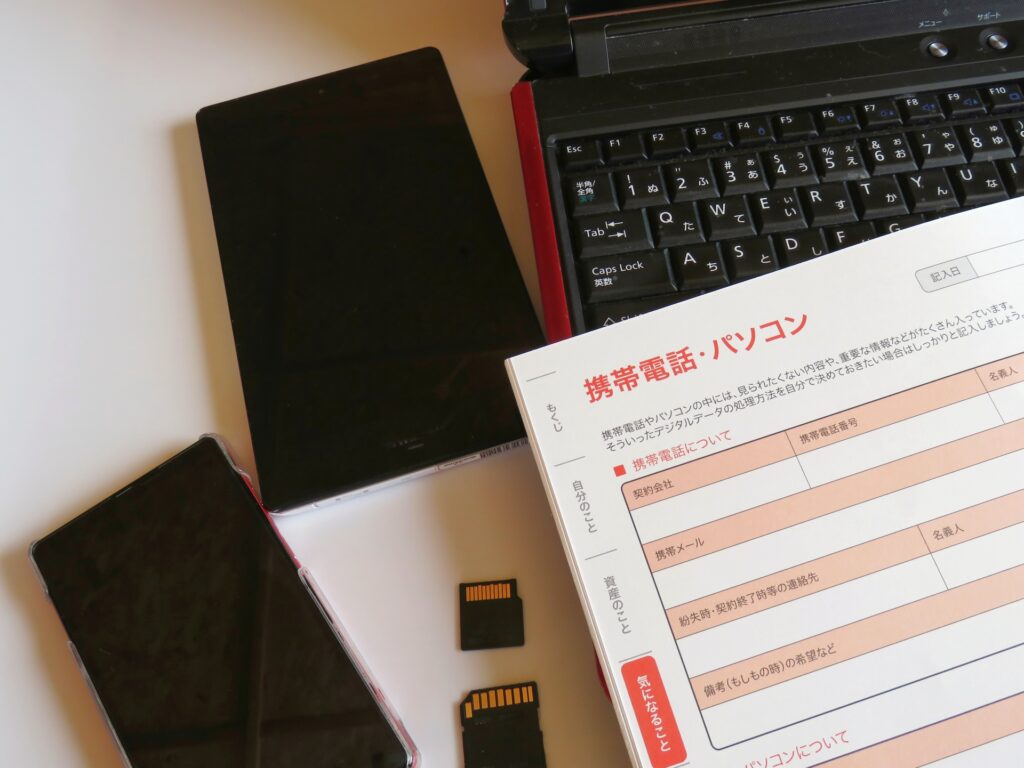

【ベスト6】デジタル遺品の整理(スマホ・SNS・ネット口座)

近年増えているのが「デジタル遺品」のトラブルです。

SNSやネット証券・サブスク等のログイン情報が不明で手続きできないことが多数発生しています。

- ログインID・パスワードのリスト作成

- SNSの削除・管理希望の明示

- サブスク・課金アプリの解約リスト

出典:消費者庁「デジタル遺品に関する注意喚起」

【ベスト7】家族との「終活」対話の場をもつ

「話すこと」が終活のスタートでありゴールです。

家族間で共通理解を持つことで、未来への安心が生まれます。

- 家族に気持ちや考えを伝えることで安心できる

- 家族の本音や気持ちも見えてくる

- 定期的に話すことで最新の想いを共有できる

出典:公益財団法人 日本財団「終活とコミュニケーション」調査

まとめ|終活は“人生の棚おろし”

終活とは「死の準備」ではなく、“人生の棚おろし”であり、家族への思いやりです。

今回ご紹介した「やってよかったことベスト7」は、どれも今すぐ始められることばかりです。

迷ったときは、まずは一つやってみましょう。

きっと、次に進むヒントが見えてくるはずです。