皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

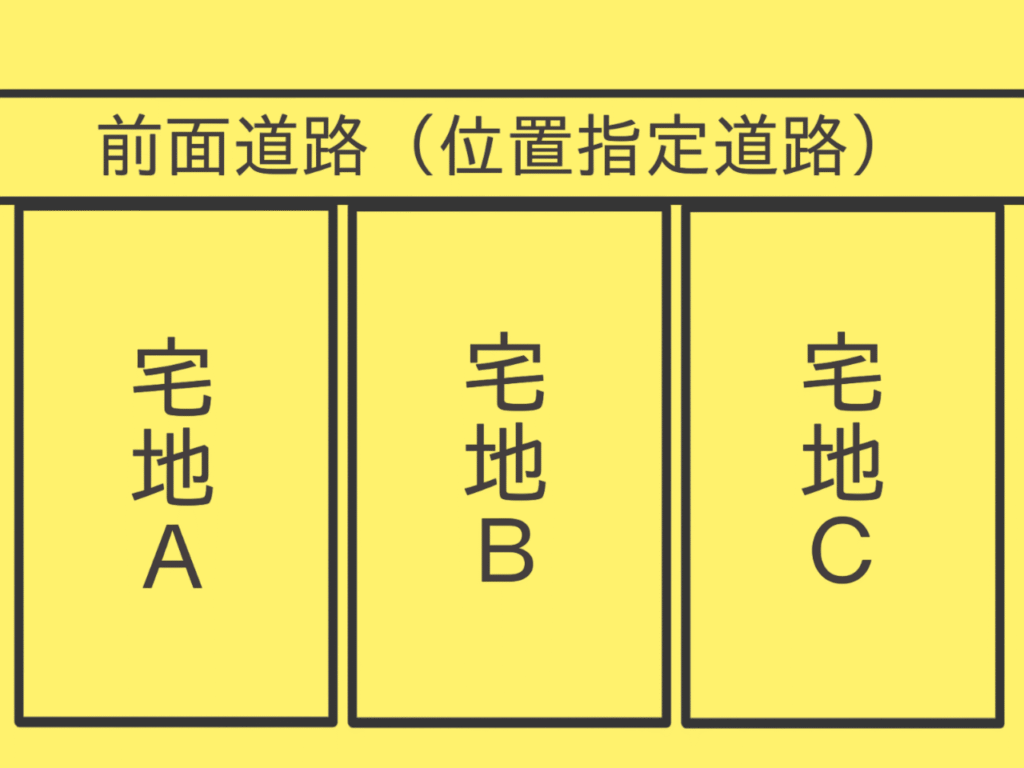

「相続した土地を売ろうとしたら、不動産会社から“前面道路が位置指定道路に接しているため、買主が見つかりにくいかもしれません”と言われた」──そんなケースが少なくありません。

一見すると普通の道路に見えるのに、実は“建築基準法上の道路”として特別扱いされるのが位置指定道路です。

売却や活用の場面で大きな壁になることもあります。

しかし、正しく仕組みを理解しておけば、売れない土地になるリスクを回避することが可能です。

そこで本日は、「位置指定道路の基本」「売却や相続に与える影響」「リスクを回避する方法」について話してまいります。

目次

位置指定道路とは?

位置指定道路の定義

- 建築基準法42条1項5号に基づいて「建築基準法上の道路」として市区町村から指定された私道。

- 主に宅地造成時に「この私道を将来の道路として扱う」と役所に認められた道路を指します。

普通の道路との違い

- 公道ではなく、あくまで私道扱い。

- 管理・維持は所有者や利用者が負担します。

つまり、見た目は普通の道路でも、管理責任は公的機関ではなく個人にあるのが特徴です。

相続不動産と位置指定道路|なぜ「売れない土地」になるのか?

売却時のネック

- 融資が下りにくい

位置指定道路の権利関係が不明確だと、銀行が住宅ローンを認めないことがあります。 - 将来の管理トラブル

道路の修繕費や補修工事を誰が負担するのか、隣地所有者と揉めやすい。 - 再建築不可リスク

位置指定が取り消されたり、道路の幅員や接道義務を満たさなくなると、再建築できなくなる可能性があります。

相続後の典型的なトラブル

- 「親の代から使っていた道路が、実は位置指定道路だった。売却を進めようとしたら買主に断られた」

- 「相続で道路部分も持ち分を取得したが、隣地所有者と修繕費をめぐって対立している」

知らずに相続してしまうと、資産どころか負動産化するリスクがあります。

位置指定道路のリスクを回避する方法

1. まずは役所で確認

- 市町村の建築指導課や都市計画課で「位置指定道路図」を確認。

- 法務局で共有持分や登記状況もチェック。

2. 権利関係を整理

- 持分割合を確認し、共有者間で「管理規約」を作る。

- 将来の修繕費や通行ルールを事前に合意しておくことがトラブル防止に有効。

3. 専門家に相談

- 不動産会社に「売却可能性」を確認する。

- 司法書士に「権利関係の調整」を依頼する。

4. 活用策を考える

- 「売却」だけでなく、「無償譲渡」や「相続土地国庫帰属制度」など、複数の選択肢を検討。

まとめ|相続不動産の価値は「道路」で決まる

位置指定道路は、一見すると普通の道路に見えますが、実際には 売却のしやすさ・資産価値・再建築の可否 に直結する重要な要素です。

相続した不動産が位置指定道路に接している場合、

- まずは役所で状況を確認

- 共有者との合意形成

- 専門家のサポートを活用

これらを実行すれば、“売れない土地”になるリスクを大きく減らすことができます。