皆さま、こんにちは!

高知で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

来週6月30日は、高知の夏のはじまり「輪抜けさま」ですね。

輪抜けさまは、茅の輪をくぐって無病息災を祈る伝統行事ですが、ただのお祭りではなく、子どもたちの心に一生残る大切な夏のイベントです。

さて本日は、亡くなった家族(被相続人)のために特別に頑張った人が、相続で損をしないためのルールとしてつくられた「寄与分」について話してまいります。

寄与分を知って「納得できる相続」を目指しましょう。

目次

①寄与分とは?基本の意味と役割

寄与分の意味は?

寄与分とは、亡くなった人の財産を増やしたり守ったりするために、とくに頑張った人が、ほかの家族より相続分を多くもらってもいいよ、というルールです。

例えば、介護をしたりお金を出したりした場合です。

なぜ寄与分が必要なのか

寄与分がなければ、頑張った人が損をしてしまい、不公平なことが起きます。

そのため、寄与分は遺産相続の「公平な分け方」を助ける役目を持っています。

②寄与分にあたる具体的な行為とは?

介護・看護の寄与分

亡くなった人のお世話をしていた場合、その時間や労力は寄与分として認められます。

経済的な援助や管理の寄与分

家のローンを返したり、家や土地を守るためにお金を使った場合も寄与分になります。

寄与分にならないケース

普通の家事をしただけや、特別な負担がなかった場合は、寄与分として認められないこともあります。

③寄与分の計算方法と判断基準

財産増減から見る計算方法

寄与分は、亡くなった人の財産がどれだけ増えたか、減らなかったかを基に計算します。

例えば、介護や看護で病気が悪くならずに済んだなら、その分の価値が考えられます。

裁判での判断例

裁判では、どんな行為がどれくらい寄与したかを詳しく調べて決めます。

そのため、証拠や記録が大切です。

④寄与分を認めてもらうための証拠や準備

必要な証拠とは?

介護の記録や領収書、預金の出し入れ記録など、頑張ったことが分かる証拠です。

⑤寄与分の請求方法と手続き

家族間での話し合い(遺産分割協議)

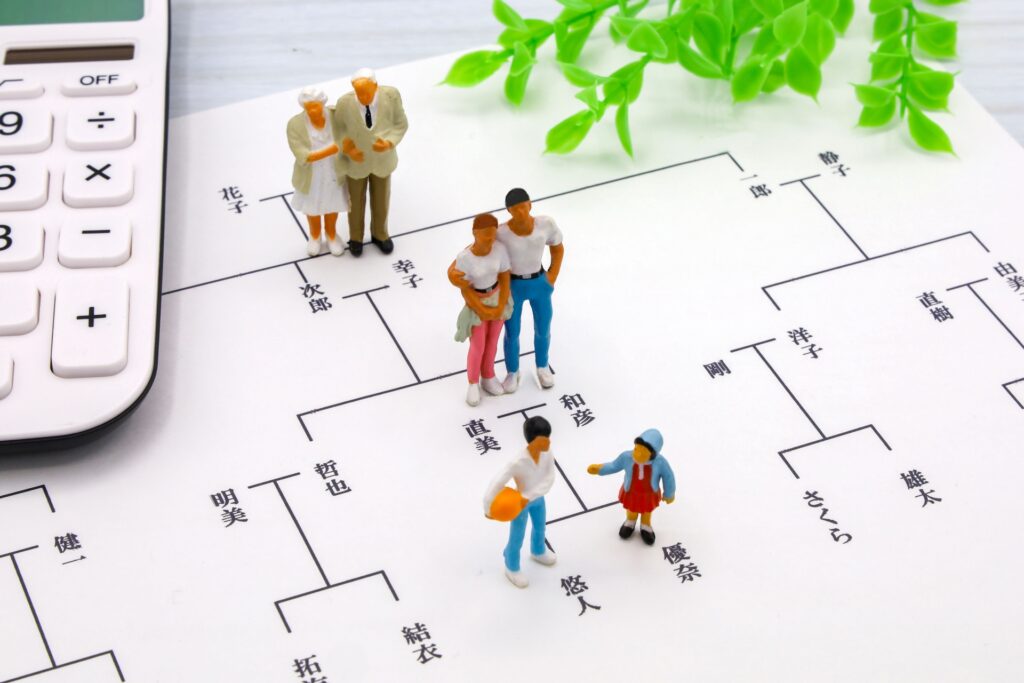

まずは家族みんなで話し合い、とくに頑張った人に寄与分をどう分けるかを決めます。

調停・裁判での請求の流れ

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所で調停や裁判をして決めることになります。

⑥寄与分請求の期限と時効について知る

寄与分請求に関わる時効期間

寄与分を請求できる期間は「相続開始と自分が寄与分の存在を知った時」から5年が目安です。

期限を過ぎた場合のリスク

期限を過ぎると請求できなくなるので、早めに動くことが大切です。

⑦寄与分と遺留分の関係を理解する

遺留分の基本と寄与分の影響

遺留分とは、最低限もらえる相続の割合のことです。寄与分があると、この遺留分の計算に影響する場合があります。

トラブルを避けるためのポイント

寄与分と遺留分のバランスをよく理解し、争いを防ぎましょう。

⑧寄与分に関するよくあるトラブルと解決策

寄与分の範囲で争いが起きる理由

頑張った人の判断基準が人それぞれで違い、家族の意見が分かれてしまうことがある。

話し合いで解決できないときの対応策

法律の専門家を交えた調停や裁判で問題を解決しましょう。

⑨寄与分の専門家相談と費用の目安

どんな専門家に相談すれば良い?

弁護士や司法書士、相続に詳しい税理士がおすすめです。

相談のタイミングと費用感

問題が起きる前に相談するのがベストです。

費用は相談内容や事務所によって異なりますが、初回無料相談があるところが多いです。

⑩寄与分を知って納得できる相続を実現しよう

寄与分のポイントまとめ

寄与分は「特別に頑張った人が損をしない」ための大切なルールです。

証拠を集め、家族の話し合いを大事にし、請求期限に注意しましょう。

まとめ|早めの準備が家族の納得と安心につながる相続のカギ

相続は時間が経つほど複雑になります。

早めに動いて、家族みんなが納得できる相続を目指しましょう。