皆さま、こんにちは!

高知で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

相続が発生したあと、財産を分けるためには「遺産分割協議書」の作成が必要だと聞いたものの、何から手を付けていいか分からないと悩まれる方も多くいます。

そんな方に向けて、本日は、遺産分割協議をスムーズに進めるためのポイントを話してまいります。

順を追って進めていけば、誰でも失敗せずに協議を進められますので、どうぞご安心ください。

目次

そもそも遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を、相続人たちでどのように分けるかを話し合い、合意を得るための手続きのことをいいます。

これは法律で定められた重要なステップであり、家や預金などの財産が複数の相続人にまたがっている場合には、必ずこの協議を通して財産の分け方を決める必要があります。

なぜなら、相続人が複数いる場合、そのままでは財産の名義変更ができません。

例えば、故人名義の土地や家、預金口座などは、相続人全員の合意によって初めて正式に分けることができます。

協議をしないままだと、名義が故人のまま残り続け、不動産の売却や預金の引き出しができなくなります。

具体例

例えば、相続人が兄弟3人だった場合、遺言がなければ3人で話し合って財産を分ける必要があります。

仮に1,500万円の預金と、評価額1,000万円の実家があった場合、「預金は3人で500万円ずつ、家は長男が相続して代わりに他の兄弟に現金を支払う」という方法などが考えられます。

ここで、ひとりでも「納得できない」となると、協議が成立しません。

このような場合、家庭裁判所の調停などに進むこともあるため、協議の進め方はとても重要です。

遺産分割協議とは、相続をスムーズに進めるための話し合いです。

しっかりと協議を行い、文書(遺産分割協議書)として記録することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

ちなみに、遺言書がある場合は、その内容が最優先されます。

しかし、相続人全員の合意があれば、遺言の内容を変更することも可能です。

遺言があるからといって協議が不要になるわけではない点にも注意が必要です。

さらに、法定相続人が誰かを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があります。

手間はかかりますが、これが「相続人確定」の大前提です。

遺産分割協議は「誰でも自由に話し合えばいい」というものではなく、法定相続人全員の参加が必須です。

ひとりでも抜けていたり、同意を得ていなかった場合、協議そのものが無効になる可能性があります。

遺産分割協議の基本的な流れ

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、正しい順序を理解しておくことが重要です。

感情的な対立を避け、必要な書類や情報を早めに準備しておくことで、無駄な時間や手間を省けます。

多くの相続トラブルは、「誰が何をするか分からない」「手続きが遅れて名義変更できない」といった“準備不足”が原因です。

遺産分割は単なる話し合いではなく、法的手続きとして進めるもので、必要な流れを事前に知っておけば、実際に協議に臨むときも安心です。

具体的な流れと解説

- 相続人を確定する

まず必要なのは「誰が相続人なのか」をはっきりさせること。被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて、法定相続人を特定します。 - 相続財産を把握する

次に、被相続人が持っていた財産を一覧にします。土地、家屋、預貯金、株式、車、保険金、負債など、プラスもマイナスも漏れなくリストアップします。これを“財産目録”と呼びます。 - 遺言書の有無を確認する

遺言書があれば、その内容が最優先です。公正証書遺言ならすぐ使えますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。 - 遺産の分け方を協議する

法定相続分を参考にしつつ、各相続人の希望や事情もふまえて話し合います。全員の合意が必要なため、途中で意見が割れることもありますが、ここで感情的にならないことが大切です。 - 遺産分割協議書を作成する

合意内容は必ず文書にします。これが「遺産分割協議書」です。相続人全員の署名・押印が必要で、これがないと名義変更や預金の払い戻しができません。 - 不動産や預金の名義変更を行う

協議書をもとに、法務局や銀行などで各財産の名義変更を行います。不動産登記には登録免許税がかかるほか、預貯金の手続きも銀行ごとに異なるため注意が必要です。 - 相続税の申告・納付(必要な場合)

相続税が発生する場合は、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納付が必要です。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生することもあります。

このように、遺産分割協議には「順番通りに進めること」「必要な書類を早めに揃えること」「合意を文書化すること」が大切です。

途中で手続きを間違えると、やり直しやトラブルのもとになりかねません。

時間に余裕を持ち、必要に応じて司法書士や税理士といった専門家に相談するのもおすすめです。

協議がうまくいくための7つのポイント

遺産分割協議は感情や人間関係が絡むため、冷静な話し合いが難しくなることがあります。

だからこそ、事前準備がとても大切です。

ここでは、協議をスムーズに進めるための具体的なポイントを7つに分けて解説します。

相続トラブルは、お金の問題よりも「感情のぶつかり合い」が原因で起こることが多くなります。

そのため、協議の進め方を工夫することで、大きな揉め事を防ぐことができます。

7つのポイント

- 財産のリストを事前に共有しておく

協議の前に、被相続人の財産を一覧にした「財産目録」を作成し、全員で確認しておくことで、話し合いの土台が明確になります。 - 法定相続分をあらかじめ理解しておく

民法で定められた相続割合(法定相続分)を知っておくことで、感情的な要求を避け、現実的な話し合いができます。 - 感情論よりも事実ベースで話す

「昔こんなことをされた」などの感情を持ち出すと協議はこじれます。話し合いでは、冷静に「どう分けるのが合理的か」に集中しましょう。 - メモや録音などで記録を残す

協議内容は口頭だけではなく、メモや録音(可能であれば)を残しておくと、あとで「言った・言わない」のトラブルを防げます。 - 第三者の立ち会いを検討する

感情的になりやすい家族同士だけで話すよりも、司法書士や弁護士など第三者が同席することで、冷静に進めやすくなります。 - 一度で決めず、時間をかけて話す

無理に1回の話し合いで決めようとせず、持ち帰って考える時間を設けることで、冷静な判断がしやすくなります。 - 税金や不動産の知識を学んでおく

とくに不動産を分ける場合、登記や相続税の知識があると話がスムーズです。事前に調べたり、専門家に相談しておきましょう。

このように、協議の前に準備をしておき、進め方を工夫することで、相続人同士のトラブルを防げます。

感情のもつれが大きな争いになる前に、上記7つのポイントを活用して、円満な相続を目指しましょう。

揉めそうなとき・合意できないときの対処法

相続人同士で協議をしても、どうしても意見がまとまらないことがあります。

「あの人が納得しない」「財産の評価でもめている」など、感情や価値観の違いが原因で協議が行き詰まるケースも少なくありません。

合意できないときは、早めに専門家や裁判所の制度を活用することで、状況を前に進めることができます。

相続問題は時間が経つほど複雑化します。関係性が悪化したり、時間が経って財産の評価が変わることもあるからです。

早めに第三者を交えた調整を行うことで、公平かつ円満な解決が見込めます。

3つの対処法

- 弁護士や相続の専門家に相談する

自分たちだけでの話し合いが難しいと感じたら、まずは弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に相談しましょう。第三者の視点で冷静な助言を得られ、法律的にどう扱うべきかも分かります。 - 家庭裁判所の「調停」を利用する

相続人同士で合意できない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。中立的な調停委員が間に入り、それぞれの意見を聞きながら合意を目指す制度です。手続きは比較的簡単で、専門知識がなくても対応可能です。 - 最終手段として「審判」へ進む

調停でも合意できなかった場合、家庭裁判所が一方的に分割内容を決める「審判」に進むことになります。これは裁判官が財産内容や相続人の事情を考慮して判断を下すため、法的には有効ですが、望まない結果になることもあり得ます。

揉め事を避けるには、早め早めに手を打つことが大切です。

どうしても意見が合わない場合には、無理に合意を目指すのではなく、家庭裁判所や専門家の手を借りることで、感情的な対立を最小限に抑えることができます。

未成年・認知症の相続人がいる場合の注意点

遺産分割協議では、法定相続人全員の同意が必要です。

しかし、その中に未成年者や認知症の高齢者など、法律上の判断能力に制限がある人が含まれている場合、特別な手続きが必要になります。

未成年や認知症の相続人がいる場合は、代理人や後見人の選任が必須です。

正式な手続きを踏まないと協議そのものが無効になる恐れがあります。

判断能力のない人が同意しても、それは法律上の「有効な合意」にはなりません。

とくに不利益になる内容(例えば分割の割合が少ないなど)の協議には、法的にその人を守る制度が求められます。

具体例と対処法

- 未成年者が相続人の場合は「特別代理人」の選任が必要

たとえば、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人の場合、母親が子どもの代理で協議に参加することはできません。なぜなら、子どもと母親の利害が対立する可能性があるからです。このような場合は、家庭裁判所に申し立てて「特別代理人」を選任する必要があります。 - 認知症の方が相続人の場合は「成年後見制度」を活用

認知症などで判断能力が十分でない方が相続人の場合、その人の代わりに協議に参加できる「成年後見人」を家庭裁判所を通じて選任する必要があります。成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、本人の判断能力に応じて選ばれます。

未成年や認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所の関与が必要です。

この手続きを省略して協議を進めてしまうと、後から「協議が無効だった」と争われるリスクがあります。

協議のやり直しは大きな負担になるため、最初から正しい手順を踏むことが大切です。

判断力に不安がある家族がいる場合は、必ず専門家に相談しながら進めましょう。

分けにくい財産(不動産・株式・共有物)の扱い方

遺産の中には、現金のように単純に分けられないものがあります。

とくに不動産や株式、家財道具などは「誰がどう持つか」で揉めやすいポイントです。

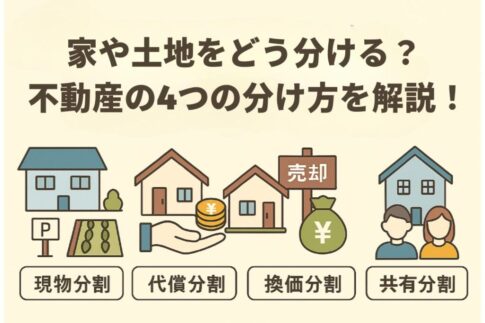

分けにくい財産は、下記3つの分割方法を理解し、相続人全員が納得できる形で分けることが重要です。

財産をうまく分けられないままだと、誰も使えない、売れない、処分できないといった事態になり、相続人同士の関係も悪化します。

不動産は、相続人の中でも「欲しい人」と「いらない人」に分かれることが多いため、全員が納得できる分け方を考えることが大切です。

分け方と事例

- 現物分割

それぞれの財産を実際に分ける方法です。

例:家は長男、株式は次男、預金は三男…というように、相続人ごとに財産を割り当てます。

メリット:シンプルで分かりやすい。

デメリット:財産の価値に差があると不公平感が出やすい。 - 換価分割

財産を一度売却し、そのお金を分ける方法です。

例:家を売却して1,500万円になったら、相続人3人で500万円ずつ分ける。

メリット:公平に現金で分けられる

デメリット:売る手間や費用がかかる。売りたくない相続人がいると難航する。 - 代償分割

特定の相続人が財産を相続し、その代わりに他の相続人に現金などで「代償」を支払う方法です。

例:長男が家を相続し、次男と三男にそれぞれ500万円ずつ支払う。

メリット:不動産を残しつつ、他の相続人にも公平感を出せる。

デメリット:代償金を支払う側に資金力が必要。

不動産や株式のような分けにくい財産がある場合は、誰が住むのか、売るのか、貸すのかを事前に話し合い、上記の3つの方法を上手に使い分けることがポイントです。

協議書を作成するときの注意点

遺産分割協議がまとまり、内容に全員が合意したら、それを「遺産分割協議書」という形で文書にまとめる必要があります。

この書類がなければ、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きを進めることができません。

遺産分割協議書は、法的にも実務的にも必須の書類です。

正確に作成し、形式や記載内容に誤りがないよう注意しましょう。

作成のポイントと注意点

- 相続人全員の名前・住所・印鑑を明記する

協議書には、法定相続人全員の氏名・住所を記載し、実印での押印が必要で、印鑑証明書を添付します。 - 財産の内容を明確に記載する

「家」や「預金」といったあいまいな表現ではなく、「〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇、土地・建物、登記簿記載の通り」など具体的に書くことが大切です。 - 誰がどの財産を相続するかを明記する

たとえば、「長男〇〇は、被相続人名義の預金口座××銀行〇〇支店の普通預金口座を単独で取得する」と明示します。 - 日付・タイトル・署名を忘れずに

「遺産分割協議書」というタイトルと、協議が成立した日付、全員の署名・押印を忘れないようにしましょう。 - 書式は自由だが、第三者にわかりやすく書く

決まったフォーマットはありませんが、法務局や金融機関に提出することを想定して、誰が読んでもわかるような丁寧な書き方が望ましいです。 - 不備があると手続きがストップする

例えば、相続人の1人でも印鑑を押していなければ、その協議書は無効です。また、実印ではなく認印を使ってしまった場合、手続きが受理されません。 - 専門家にチェックしてもらうのが安心

自分で作成することも可能ですが、不安な場合は司法書士や行政書士に確認してもらうと安心です。とくに不動産の登記を伴う場合は、登記申請書との整合性も大切です。

協議書は「財産を誰が相続するか」を法的に証明する大切な書類です。

作成時にはミスがないように慎重に進めましょう。

協議書をご自身で作成される場合は、まずはインターネットで「遺産分割協議書 テンプレート」と検索して、お持ちのソフト(エクセルやワードなど)で使える書式を取得しましょう。

遺産分割後に必要な手続きとは?

遺産分割協議が無事に終わって協議書が完成したとしても、それだけで終わりではありません。

実際に財産を引き継ぐには、各種名義変更や税務申告などの手続きを進める必要があります。

具体的な手続き一覧

- 不動産の名義変更(相続登記)

遺産分割協議書に基づき、法務局で不動産の相続登記を行います。必要書類は協議書のほか、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などです。

※令和6年4月以降、相続登記は義務化され、相続を知ったときから3年以内に申請しないと過料の対象になるので注意が必要です。 - 預貯金・株式の名義変更

金融機関により手続き方法は異なりますが、協議書と相続人全員の同意書・印鑑証明書を提出して、名義変更や払い戻しを行います。手続きが煩雑なこともあるため、事前に電話で確認するとスムーズです。 - 車・保険などの名義変更

車は陸運局、生命保険は保険会社へ申請が必要です。車の場合、遺産分割協議書と一緒に「相続による移転登録」の申請書を提出します。 - 相続税の申告・納付

相続税がかかる場合、被相続人の死亡から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税が必要です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産があるかどうかを確認し、ギリギリの方は税理士に相談するのが安心です。 - 遺産分割後の税務調査への備え

金額が大きかったり、不自然な分割がされていた場合、税務署から調査が入ることもあります。協議書の内容や分割の理由を明確にしておくことで、トラブルを避けられます。

遺産分割後の手続きは多岐にわたりますが、すべての相続人が納得し、法的に財産を引き継ぐためには避けて通れません

とくに名義変更と相続税申告は、期限があるので早めの準備を心がけましょう。

まとめ|スムーズに進めるには早めの準備がカギ

遺産分割協議をスムーズに進めるには、感情論ではなく事実ベースでの冷静な話し合い、正しい知識が欠かせません。

トラブルを防ぎ、円満に相続を終えるには、「早めの準備」が最も重要です。

失敗しないための心得

- 財産を洗い出す際には、負債も含めて把握する

- 全員が納得できる財産の分け方を考えることが大切

- 協議に感情を持ち込まず、事実と法律に基づいて判断する

- 相続人に判断能力がない場合、必ず後見や代理人の手続きを踏む

- 協議書は自作もできるが、心配な場合は司法書士などの専門家に相談

- 相続登記や税務申告には期限がある

誰にでも起こる相続の問題です。

だからこそ、他人事ではなく「自分ごと」として備えておく必要があります。

遺産分割協議は、家族の関係を見直す貴重な機会でもあります。

トラブルに発展させるのではなく、円満な解決に導くための話し合いとして前向きに取り組みましょう。