皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

相続した土地が遠方にあったり、長年空き地のままだったりすると、地盤や災害リスクについて知らないまま放置してしまいがちです。

とくに近年は、ゲリラ豪雨や大地震など自然災害の増加もあり、他人事では済まされません。

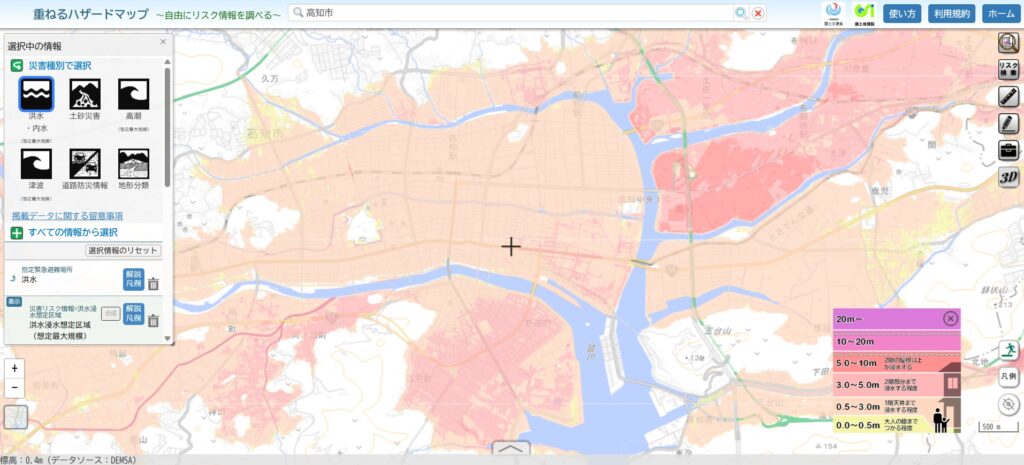

そんなとき役に立つのが「ハザードマップ」です。国土交通省や各自治体が公開しているこの地図を使えば、洪水・土砂災害・津波など、土地にどんな災害リスクがあるかを簡単に確認できます。

そこで本日は、相続した土地のリスクを見落とさないために「ハザードマップで確認すべき5つの注意点」について、日ごろ不動産に関わる立場から、わかりやすく話してまいります。

目次

ハザードマップとは?

無料で見られる災害の告知板

ハザードマップとは、洪水・土砂崩れ・津波・地震など、自然災害が起こった際に被害が想定されるエリアを地図上で示したものです。

国や自治体が災害シミュレーションに基づいて作成しており、誰でも無料で閲覧できます。

なぜ相続土地と関係があるの?

相続した土地を「住む」「売る」「貸す」いずれにしても、その土地に災害リスクがあるかどうかは重要な判断材料です。

とくに次のような場面で、ハザードマップの確認が欠かせません。

- 土地を売却する際、買主がリスクを重視する

- 空き家をリフォームして賃貸や民泊にしたいとき

- 将来、自分や家族が移住する可能性がある場合

また、災害リスクのある土地は保険料が高くなることもあり、資産価値にも影響を与えるため、事前に調査しておくことをおすすめします。

【注意点1】洪水・浸水想定区域に入っていないか?

川から離れていても油断は禁物!

「うちは川から離れているから大丈夫」と思いがちですが、大雨による内水氾濫(排水が間に合わずに起きる浸水)や、山からの水の流れ込みなど、予想外の被害が出るケースもあります。

ハザードマップで見るべきポイント

- 想定最大浸水深:0.5m以上は、ちょうど大人のひざくらいまで水がくる高さです。

- 避難所との距離:高齢者や小さな子どもがいるご家庭では、無理のない距離に避難所があると安心です。

- 浸水履歴の有無:過去に水害が起きたエリアは、事前に知っておくと安心です。

売却にも影響するリスク

近年では、不動産取引において「ハザードマップを確認したい」という買主が増えており、浸水リスクのある土地は敬遠されがちです。

加えて、重要事項説明ではハザードマップによるリスクの告知が義務付けられているため、売主・業者ともに事前の情報確認が不可欠です。

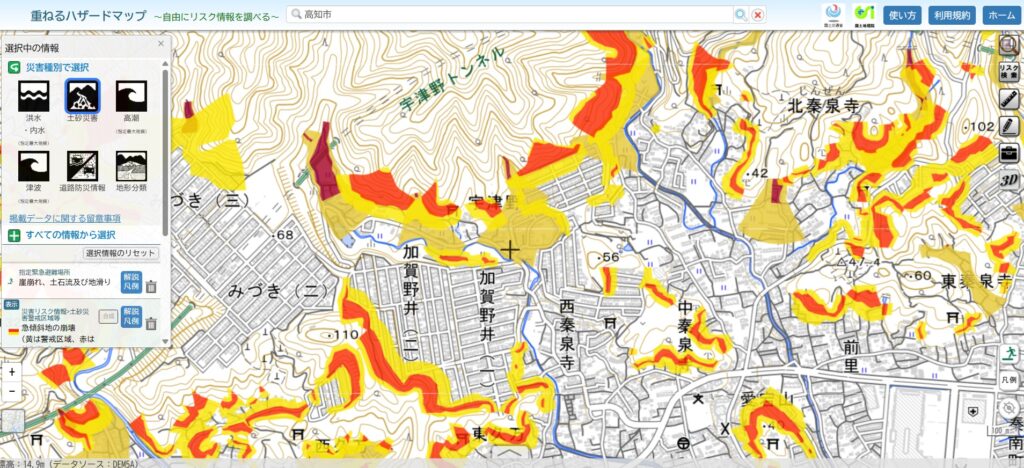

【注意点2】土砂災害警戒区域に指定されていないか?

山沿い・斜面近くの土地は要チェック

土砂災害には、がけ崩れ・土石流・地すべりなどがあり、とくに住宅密集地の裏山や盛り土された土地で多く発生しています。

急傾斜地が近い土地では、必ず「土砂災害警戒区域」の有無を確認しましょう。

マップで見るべきチェック項目

- イエローゾーン(警戒区域):建築制限がかかる可能性あり

- レッドゾーン(特別警戒区域):再建築不可・避難指示区域になる場合も

- 県の砂防指定地・急傾斜地データとの照合もおすすめ

相続後の活用制限にも注意

相続した土地に家が残っていても、その場所が“特別警戒区域”に入っていると、建て替えや増築ができないことがあります。

こうした制限のために、土地の価値が下がってしまうこともあるので、あらかじめ調べておくことが大切です。

【注意点3】地震による液状化や地盤の弱さを確認

埋立地・元農地などは注意

地震の揺れだけでなく、「液状化現象」による被害も忘れてはいけません。

とくに、かつて海だった場所や湿地帯、田んぼだった土地は地盤が軟弱で、液状化リスクが高い傾向にあります。

地盤リスクの確認方法

- 自治体の液状化想定マップ

- 地質調査報告書(地歴調査)

- 地盤サポートマップ(民間データベース)

地盤が弱いと、建物が傾いたり沈んだりする原因になることがあります。

家を建てるときに地盤を補強しなければならないこともあり、その工事に100万円以上かかる場合もあるため、前もって知っておくと安心です

【注意点4】津波や高潮の想定区域も要確認

海に近いエリアは“津波浸水想定”を要チェック

海抜が低い地域や沿岸地域では、津波や高潮のリスクも見逃せません。

南海トラフ巨大地震などの大規模災害時には、沿岸部での被害が想定されており、国や都道府県が詳細なマップを公開しています。

確認ポイント

- 津波の想定高さ

- 到達時間(避難が間に合うか)

- 津波避難ビルや高台までの距離

地震に加えて津波の心配がある地域では、将来その土地を活用したり、売却したりするのが難しくなることもあります。

だからこそ、あらかじめリスクを知っておくことで、安心して今後の計画を立てやすくなります。

【注意点5】ハザードマップの更新日と信頼性を確認

古い情報では正しい判断ができない

ハザードマップは数年に一度、自治体によって見直しが行われていますが、ホームページなどに古い地図が残っていることもあります。

正確なリスク判断のためには、以下の点を必ず確認しましょう。

- 作成日・最終更新日

- 地形・土地利用の変化(造成・開発など)

- 他の防災マップとの重ね合わせ(重複リスク)

民間の災害リスクマップや、地盤調査データなどと併せて確認することで、より精度の高い判断が可能になります。

まとめ|ハザードマップは“相続した土地に向き合うきっかけ”に

相続した土地にどんなリスクがあるのか、あとから知って慌てないように、ハザードマップを確認しておくと安心です。

- 浸水・土砂災害・液状化・津波…さまざまなリスクを“見える化”

- 資産価値・売却難易度・活用方法にも影響

- 自治体のHPや「重ねるハザードマップ」などで誰でも無料確認可能

洪水・土砂災害・高潮・津波ハザードマップ

ハザードマップポータルサイト(国土交通省・国土地理院)

https://disaportal.gsi.go.jp/index.html