皆さま、こんにちは!

高知で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

「実家を兄弟で相続したけど、売るにも貸すにも意見が合わず、何もできない…」そんなお悩みを抱えていませんか?

相続によって兄弟姉妹と不動産を共有するケースは非常に多く、誰も使っていない実家が宙ぶらりんのまま、何年も放置されているというご相談をよくいただきます。

こうした状況を抜け出すために有効な方法が、「共有物分割請求」という法的な手続きです。

「話し合いでは進まなかったけど、調停で無事に売却できました」という方も多くおられます。

共有物分割は法律で認められた正当な手続きであり、共有名義の持分をお金に換えるための確かな方法です。

そこで本日は、相続で共有した実家をお金に換えるまでの具体的なステップについて話してまいります。

目次

「共有物分割請求」とは?

共有持分の不動産とは?

相続で不動産を複数人で取得すると、自動的に「共有持分」になります。

例えば「兄弟3人で均等に相続」した場合、土地・建物の持分をそれぞれ1/3ずつ持っている状態のことです。

この状態では、以下のような制約があります。

- 不動産の売却や賃貸には「全員の同意」が必要

- 固定資産税は共有者全員に納税義務が生じる

- 一人だけでリフォーム・建て替えができない

つまり、1人が「売りたい」「貸したい」と思っても、他の共有者が反対すれば話を進めることができません。

共有物分割請求とは?

共有物分割請求とは、共有状態にある不動産を、法的に解消するための手続きです。

具体的には以下の3つの方法があります。

- 現物分割:土地や建物を分割して各自が単独所有

- 代償分割:1人が物件を取得し、他の人に代償金を支払う

- 換価分割:物件を売却し、売却代金を分配する

現実的には「換価分割(売却)」が選ばれることが多く、兄弟全員で不動産を売却し、売却代金を公平に分けるという形が一般的です。

なぜ相続後に共有が問題になるのか?

相続後の共有は、当初は「とりあえず共有でいいか」という感覚で進められることが多いです。

しかし、時間が経つにつれて問題が浮き彫りになります。

- 誰が管理するのか

- 売るか貸すかで意見が対立

- 使用していない人にとっては負担だけ

結果として、「使わないのに動かせない家」になってしまいます。

共有状態のままでは“できないこと”が多すぎる

売却・賃貸・建替えに「全員の同意」が必要

不動産を売るにも貸すにも、共有者全員の同意が必要です。

たった1人でも反対すれば、話が進みません。

例えば、

- あなた「空き家になった実家を売りたい」

- 兄「思い出のある家だから残したい」

- 妹「遠方だからどうでもいい」

このように立場がバラバラだと、不動産が“凍結”された状態になります。

管理責任・維持費用がのしかかる

- 毎年の固定資産税

- 草刈りや修繕費用

- 災害時の責任

これらを誰が負担するのか、決まっていなければ揉める原因になります。

次の世代に持ち越すと、さらに複雑に

相続が一回だけで済めばまだしも、将来、共有者の誰かが亡くなった場合、その持分はさらに次の相続人へと分かれます。

結果として、

- 共有名義が5人 → 10人 → 20人と増えていく

- 合意形成が困難になる

- 登記や手続きが煩雑になる

つまり、早めに解決しておかないと、将来の「負の連鎖」が始まってしまいます。

実家を現金化するための「共有物分割請求」の具体的手順

まずは共有者との話し合い(協議分割)

まずは兄弟姉妹などの共有者同士で話し合いによる解決を目指しましょう。

話し合い(協議)で合意できれば、手続きも早く、お金もかからず、関係も壊れません。

例えば、「もう誰も住まない実家を1500万円で売ることにしよう。

費用を差し引いて、残った金額を3等分しよう」という合意が取れれば、仲介の不動産会社を通じて売却手続きへ進むことができます。

感情的にならず、冷静に「共有を解消しよう」というゴールを共有することが大切です。

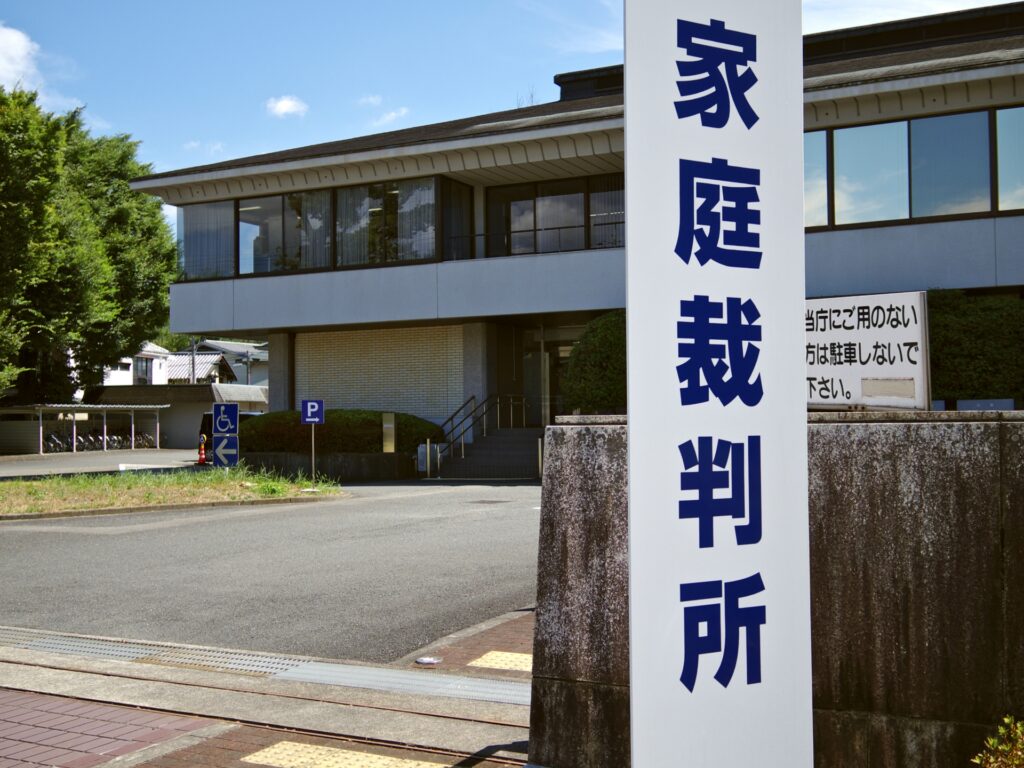

協議がまとまらない場合は「調停」へ

話し合いが難航する場合は、家庭裁判所に「共有物分割調停」を申し立てることができます。

調停では中立の調停委員が間に入り、双方の意見を整理して合意点を探ってくれます。

例えば、「兄が実家を残したいと言って譲らなかったが、調停で代償分割を提案され、最終的に兄が家を取得、私と妹はその分の現金をもらう形になった」というケースがあります。

家族間の関係を極力壊さずに済む方法として、調停はとても有効です。

調停もダメなら「訴訟分割」へ

調停でも合意できない場合は、「共有物分割訴訟」を家庭裁判所に提起することになります。

民法第258条により、共有者はいつでも分割を請求できると定められています。

訴訟になると、裁判所が「この物件は共有者全員で売却し、代金を按分で分けなさい」と判断することが多く、強制的に共有を解消できます。

時間はかかりますが、最終的な法的手段として「出口」は用意されています。

売却による換価分割がもっとも現実的

現実的には「不動産を売ってお金を分ける(換価分割)」という形が最も多く選ばれています。

- 現物分割は難しい(実家を物理的に切れない)

- 代償分割は資力が必要(買い取るお金が必要)

- 公平性・実行性の観点でもバランスが良い

ある相続案件では、空き家を解体せず現状売却し、1000万円の売却代金を兄弟で分ける形で無事に共有解消となりました。

「誰も住まない実家」は、売却して清算することが一番スムーズです。

持分だけを第三者に売却するという選択肢も

持分売却は合法だが、慎重な検討が必要

民法では、共有者の同意がなくても、持分の譲渡は原則自由とされています。

どうしても共有者と合意できない場合、自分の「持分」だけを第三者(買取業者)に売ることも可能です。

気をつけていただきたいのは、共有持分の買取業者はその道のプロです。

あなたから持分を安く買い取り、その後、他の共有者に高く売ることで利益を得るというケースもあります。

合法ではあるものの、他の共有者との関係が悪化したり、結果的に損をする可能性もあるため、しっかりと考えたうえで判断することが大切です。

共有名義の解消には弁護士のサポートが効果的

弁護士に依頼するメリット

相続した不動産の共有解消には、弁護士の力を借りることが効果的です。

共有物分割請求は、感情的な対立や複雑な法手続きが絡むため、当事者だけではスムーズに進まないケースが多くなります。

あるご家庭では、話し合いが何年も進まなかったものの、弁護士が間に入り共有物分割調停を申立てた結果、半年ほどで換価分割が成立しました。

弁護士が法的な立場で交渉することで、冷静な判断が促された結果です。

「話が通じない」という場合こそ、第三者の弁護士が間に入るメリットがあります。

手続きや費用の目安は?

共有物分割請求にかかる費用や期間は以下の通りです。

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 弁護士費用(相談料) | 無料〜1万円前後(初回) |

| 弁護士費用(着手金) | 20万〜50万円程度 |

| 裁判所の申立費用(印紙代等) | 数千円〜1万円程度 |

| 不動産の査定・調査費用 | 数万円〜 |

| 期間 | 話し合い:数週間〜数ヶ月程度 調停:3ヶ月〜1年程度 訴訟:1年〜2年以上 |

相続と不動産に強い専門家を選ぶポイント

弁護士を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。

- 相続・不動産問題の扱い実績があるか

- 共有名義や持分トラブルに詳しいか

- 初回相談が無料 or 明朗な費用提示があるか

- 感情面にも寄り添ってくれる対応力があるか

- 人柄や、自分との相性が合うかどうか

地元に詳しく、不動産会社と連携できる弁護士であれば、よりスムーズに話が進みます。

まとめ|共有状態を放置せず、「共有物分割請求」で前に進もう

早めの行動が将来のリスクを防ぐ

共有名義をそのままにしておくと、以下のようなリスクが待っています。

- 合意が取れず、不動産が手放せない

- 管理責任や固定資産税の負担が続く

- 将来の相続で名義人が増え、さらに複雑化する

一方で、共有物分割請求によって共有状態を解消すれば、

- 不動産をお金に換えることができる

- 管理責任や固定資産税の負担から解放される

- 時間が経つほど複雑になるリスクを早めに断ち切ることができる