皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

「空き家をそのままにしておくべきか、解体して更地にするべきか…」

相続した家を前に、多くの方が同じ悩みに直面しています。

とくに気になるのが、更地にすると固定資産税が高くなるという話です。

空き家を解体するかどうかの判断には、税金・解体費用・売却のしやすさ・リスク回避といった複数の要素を冷静に比較する必要があります。

そこで本日は、

について話してまいります。

目次

更地にすると税金が高くなる理由|固定資産税の仕組みを解説

住宅用地特例とは?

土地の固定資産税は、建物があるかないかで大きく変わります。

建物が建っている場合、その土地は「住宅用地」として扱われ、次のような軽減が受けられます。

- 小規模住宅用地(200㎡以下) → 固定資産税が 1/6 に軽減

- 一般住宅用地(200㎡を超える部分) → 固定資産税が 1/3 に軽減

つまり、家が建っているだけで、土地の税金は大幅に下がります。

更地にするとどうなる?

空き家を解体して更地にすると、この「住宅用地特例」が外れます。

その結果、固定資産税や都市計画税が数倍に跳ね上がることがあります。

「更地にすると税金が高くなる」というのは、この仕組みのことを指しています。

空き家を解体するメリット

1. 売却しやすくなる

建物付きの土地は、狭く感じたり、雰囲気が悪く見えたりするため、買主に敬遠されることがあります。

一方、更地であれば、新築が建ったときのイメージがわきやすく、購入希望者が増えやすいのが特徴です。

2. 空き家リスクの解消

空き家を放置すると、次のようなリスクがあります。

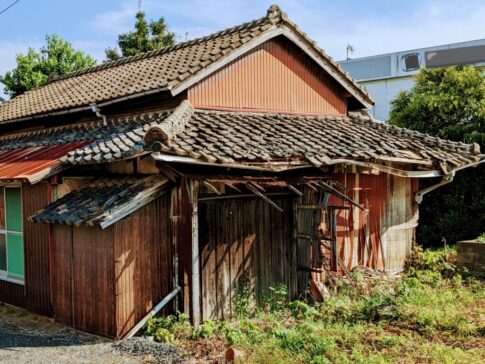

- 老朽化による倒壊の危険

- 放火・不法侵入などの犯罪リスク

- 雑草や害虫による近隣トラブル

さらに、自治体から「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例が外れて税金が増える上、行政から指導を受けることもあります。

解体はこうしたリスクを未然に防げます。

3. 管理負担の軽減

建物を残していると、草刈りや修繕の手間が必要です。

更地にすれば、管理は草刈り程度で済みます。

空き家を解体するデメリット

1. 固定資産税が上がる

前述の通り、更地にすると住宅用地特例が外れてしまいます。

税負担が増えるのは最大のデメリットです。

2. 解体費用がかかる

解体にはまとまった費用が必要です。

- 木造住宅:30〜50万円/坪

- 鉄骨造・RC造:それ以上

100㎡の木造住宅を解体する場合、相場はおおむね100〜200万円となります。

なお、多くの自治体では解体工事に対する補助金制度が用意されているため、事前に確認しておきましょう。

3. 活用計画がないと「負担増」に

解体後の土地に活用計画がなければ、毎年の税金だけが重荷になります。

「売却」「駐車場活用」「国への帰属」など、次の使い道を見据えて解体を判断しましょう。

空き家を解体すべきか?残すべきか?判断基準

解体をおすすめするケース

- 売却をすぐに進めたい

- 建物が老朽化して危険

- 管理や維持の手間を減らしたい

- 相続土地国庫帰属制度を活用したい

残した方がよいケース

- 税金をできるだけ抑えたい

- 解体費用を用意できない

まとめ|「税金」と「活用計画」の両面で判断を

空き家をどう扱うかは、「壊すか残すか」ではなく、将来の計画を軸に判断するのがポイントです。

現代の空き家事情に合わない制度設計

空き家を放置すれば地域に不安を与え、解体して更地にすると固定資産税が大幅に上がり所有者の負担が重くなる。

この矛盾は、日本の制度的な欠陥ともいえます。

この現象の背景には「住宅用地の特例」という制度があります。

住宅用地の特例は昭和49年(1974年)に創設され、居住用の土地には固定資産税を軽減する仕組みが設けられました。

その結果、建物がある限り税金は抑えられますが、建物を取り壊して更地にすると、特例が適用されず、税金が跳ね上がります。

当時の制度は、人口増加や経済成長を前提に設計されており、現在の少子高齢化や空き家問題の状況には合致していません。

そのため、空き家を抱える所有者に大きな負担を強いる構造になっており、根本的な見直しが必要な段階に来ています。

ただし、固定資産税は、国から配分される地方交付税とは違い、地方自治体が自由に使える“自主財源”にあたります。

財源が限られている自治体にとっては、固定資産税はまちの運営を支える大切な柱です。

だからこそ、この制度を大きく見直すことは簡単ではなく、現実的には大きな壁が立ちはだかります。