不動産の評価額には「基準地価」「公示価格」「路線価」「実勢価格」など複数の指標があり、初めて相続や売却を考える方にとっては混乱のもとになりがちです。

さらに、相続税の計算に使われる「相続税評価額(路線価や基準地価を基準に算出される額)」や、毎年の固定資産税の課税根拠となる「固定資産税評価額」も加わるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。

とくに高知県のように、県庁所在地である高知市の中心部とその他の市町村とで不動産需要に大きな差がある地域では、基準地価と実勢価格の間に大きな乖離が生じるケースも珍しくありません。

そこで本日は、「基準地価と実勢価格の違い」を中心に、相続や売却に役立つ知識について話してまいります。

目次

基準地価とは?

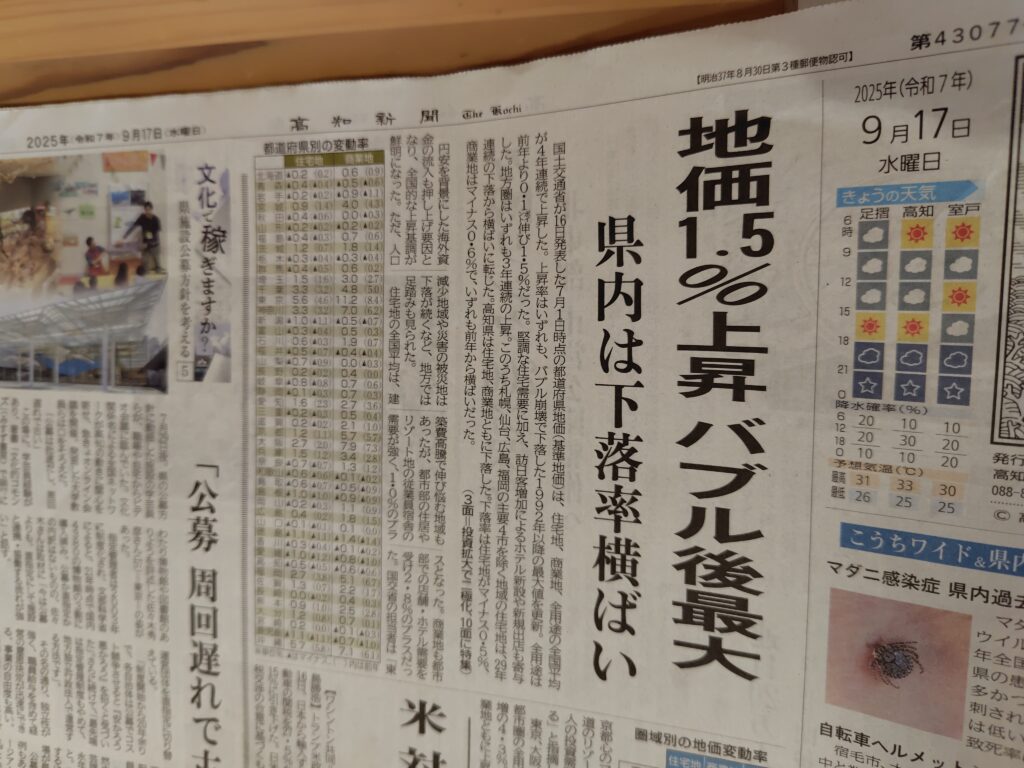

基準地価は、都道府県が毎年9月に公表する地価の目安です。

国土利用計画法に基づき、不動産鑑定士が調査を行い、一般の土地取引や公共事業における価格の参考にされます。

- 発表時期:毎年9月

- 調査主体:各都道府県

- 基準:地価公示(国土交通省)の補完的役割

- 水準:実勢価格の概ね7~8割程度

高知県の基準地価調査によると、高知市の中心部や商業地では上昇に転じた地点もあり、利便性の高い住宅地も堅調に推移しています。

とくに高知市の商業地はインバウンド需要やホテル進出計画の影響で34年ぶりに上昇しました。

一方で、人口減少の影響を強く受ける郡部では、毎年地価の下落傾向が続いており、地域間の格差が一層鮮明になっています。

実勢価格とは?

実勢価格とは「実際の売買で成立した価格」です。

買主と売主が合意した金額がそのまま市場価格となるため、基準地価より高くなることも低くなることもあります。

- 高知市中心部:利便性の高さから基準地価より高めで成約するケースが多い。

- 郊外・農村部:需要が少なく、基準地価より大幅に低い価格での成約もある。

つまり、基準地価はあくまで「参考値」であり、実際の売却価格とは乖離することがあることを理解しておく必要があります。

高知県における乖離の特徴

高知県では、次のような乖離と二極化が目立ちます。

- 人口集中地域(高知市中心部)

- 基準地価:高知中心部の住宅地や商業地は上昇傾向にある一方、その他の地域では下落が続いており、同じ人口集中地域内の高知市でも二極化が一層鮮明

- 実勢価格:需要が集中する地域では基準地価を上回る成約が見られるが、利便性の低い地域では買い手がつかず値下がりが顕著

- 高知市・南国市以外の市町村

- 基準地価:長期的に下落が続き、回復の兆しは乏しい

- 実勢価格:基準地価の半値以下どころか3分の1以下での取引も珍しくなく、場合によっては売却そのものが難しいケースもある

このように、高知県の不動産市場は「高知市中心部とその他地域」「利便性の高い土地とそうでない土地」で明暗が分かれ、基準地価と実勢価格の差が大きく広がる二極化の傾向が強まっています。

相続における基準地価の活用

相続税や贈与税の評価では「路線価(国税庁が公表)」を基準にするのが一般的です。

ただし、路線価が設定されていない地域では基準地価が参考値として用いられます。

- 市街地:路線価をもとに評価額を算出

- 路線価のない地域:基準地価の70~80%を目安に評価

このように、基準地価は路線価がない地域で相続税評価額を算出する際の参考材料として活用されます。

売却における基準地価の活用

不動産を売却するとき、基準地価は価格の「目安」にはなりますが、そのまま売却価格にはなりません。

- メリット:不動産会社の査定前に相場感をつかむ材料になる

- 注意点:市場の需給や物件の個別条件(接道、地形、建物の有無)で大きく上下する

したがって、売却を検討する際には、基準地価や路線価だけに頼らず、実際の成約事例や周辺相場を調べて、現実に売れる価格を見極めることが大切です。

正しい見方と活用法

- 基準地価は公表データとしての相場感を得るために使う

- 実勢価格は実際に売れる価格であることを理解する

- 相続では路線価、なければ基準地価が参考になる

- 売却判断では必ず近隣の取引事例と周辺相場を確認する

まとめ|高知県での不動産相続・売却は、基準地価と実勢価格の違いを理解することが大切

高知県で不動産を相続・売却する際には、基準地価と実勢価格の違いを理解することが大切です。

- 基準地価=行政が示す土地価格の目安

- 実勢価格=実際の取引価格(売れる金額)

- 相続では路線価が基本だが、路線価がない地域では基準地価が参考になる

この仕組みを正しく理解しておくことで、相続税の対策や売却価格の判断に役立ち、納得感のある不動産取引につながります。