皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税の計算・申告が必要になります。

このときに大きなポイントとなるのが 不動産の取得費 となります。

ところが、相続で引き継いだ古い土地や、長く所有してきた住宅などでは、購入時の資料が残っておらず「取得費が分からない」と悩む方も少なくありません。

そこで本日は、取得費が分からない場合にどう調べればよいか、代替資料で補う方法、さらにやむを得ない場合に適用される「5%ルール」について話してまいります。

目次

「不動産の取得費」とは?

取得費とは、不動産を手に入れるためにかかった費用のことです。

主な内訳は次の通りです。

- 不動産の購入代金

- 購入時の仲介手数料

- 登記費用や登録免許税

- 不動産取得税

- 建築費(建物の場合)

- 増改築やリフォーム費用の一部

この取得費を売却代金から差し引いて「譲渡所得」を算出し、その譲渡所得に応じて課税される税金の額が決まります。

取得費が分からないときに困る理由

取得費が分からないと「ゼロ」として扱われる可能性があり、その分課税額が大きくなります。

例えば、1,000万円で売却しても取得費を証明できなければ、1,000万円まるごと「譲渡所得」とみなされます。

長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合、税率は 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=合計20.315% となるため、

✅ 1,000万円 × 20.315% = 約203万円

もの税金が課されてしまいます。

もし実際には1,000万円で購入していたとすれば、取得費と売却代金が同額となり「譲渡所得はゼロ」となります。

その場合、税金は一切かかりません。

ところが、取得費を証明できずに申告してしまうと、本来は利益がないにもかかわらず、約203万円もの税金が課されてしまい、結果として大きな損失につながります。

取得費を調べるための方法

取得費を証明するには、次のような資料や方法を活用できます。

(1) 手元に残っている資料を確認

- 売買契約書

- 領収書

- 登記簿謄本(抵当権の設定金額)

- 銀行の振込明細

これらが残っていれば、取得費を裏付ける証拠になります。

(2) 公的な資料で確認

- 固定資産税課税台帳(所有の経過や参考評価額を確認できる補助資料)

- 国立国会図書館の地価公示データ(1970年まで遡れる)

古い時代の購入価格を推計する際に活用できる有力な資料です。

(3) 建物の場合は建築費を調べる

建設会社の見積書や工事請負契約書、建築確認申請書など、建築当時の資料が取得費を示す根拠として有効になります。

それでも分からない場合は「概算取得費(5%ルール)」

どうしても取得費を証明できない場合には、税法上の取り扱いとして「概算取得費」を用いることになります。

これは、売却価格の5%を取得費とみなすルールです。

例:売却価格1,000万円 → 取得費は50万円と計算される

ただし、実際に取得費がもっと高かった場合よりも課税額が増えてしまうため、できる限り実際の取得費を探すのが望ましいでしょう。

相続・贈与で取得した場合

相続や贈与で取得した不動産は、被相続人や贈与者が購入した時点の取得費を引き継ぎます。

つまり、親や祖父母が購入したときの契約書や資料が必要になります。

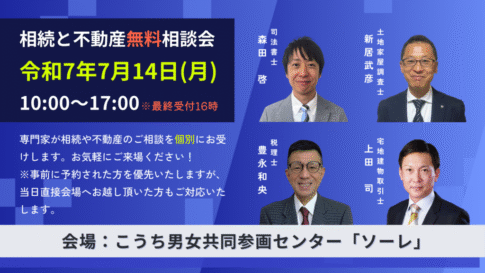

このようなケースでは特に資料が不足しがちなため、不動産の取得費算定に詳しい税理士や専門家へ相談することが大いに役立ちます。

専門家に相談すべきタイミング

- 契約書や領収書が全く残っていない

- 相続で代々受け継いだ古い不動産

- 税額が大きくなりそうで不安

このような場合は、税理士や相続不動産に精通した専門家へ相談することで、認められる範囲の資料を組み合わせて申告できる可能性があります。

報酬を支払ったとしても、結果的に税額を抑えられ、手元に残る金額が増える可能性が高まります。

不動産取得費は節税のカギを握る重要ポイント

- 不動産取得費は、売却益の計算に欠かせない重要な要素

- 契約書や領収書、登記簿謄本、地価公示データなどで確認できる

- 分からない場合は「概算取得費(5%ルール)」を用いる

- 相続の場合は先代の取得費を引き継ぐため、資料の調査が重要

- 不動産の取得費算定に詳しい専門家へ相談することで、適正な申告ができ、結果として節税につながる

取得費算定に詳しい税理士への相談がカギ

相続で引き継がれる不動産は古い物件であることが多く、購入時の資料が残っていないため、取得費が不明となるケースが大半です。

このような場合、一般的には概算取得費として「5%ルール」が適用されますが、取得費算定に詳しい税理士へ相談することで、節税につながる可能性を大きく高められます。