皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

高齢化の進行と単身世帯の増加により、「孤独死」や「孤立死」という言葉を耳にする機会が増えています。

しかし、実際にはこの2つの言葉は意味も扱いも異なり、不動産売買や賃貸取引では告知義務の有無に影響することがあります。

そこで本日は、孤独死と孤立死の違いから、国土交通省のガイドラインによる告知義務の期間(何日以内か)、さらに、独居高齢者が賃貸契約を断られる背景と、入居支援に関する住宅セーフティネット制度についても話してまいります。

目次

孤独死と孤立死の違い

孤独死とは

「孤独死」とは、一人暮らしの人が自宅などで誰にも看取られずに亡くなることを指します。

死因の多くは病死や老衰、急性疾患などの自然死であり、事件性や犯罪性がないのが特徴です。

孤独死は社会問題として扱われることが多いものの、法的には通常の死亡(自然死)として処理されます。

孤立死とは

一方、「孤立死」とは、社会的つながりの希薄化により、周囲との交流が途絶えた状態で亡くなることを意味します。

孤立した結果、死亡後しばらく発見されないケースが多く、社会的背景(孤立・貧困・無縁社会)を問題視する言葉です。

つまり、

- 孤独死=状態(ひとりで亡くなる)

- 孤立死=背景(社会から孤立した末の死)

という違いがあります。

告知義務に影響するのは「何日以内」?

国交省ガイドラインの基準

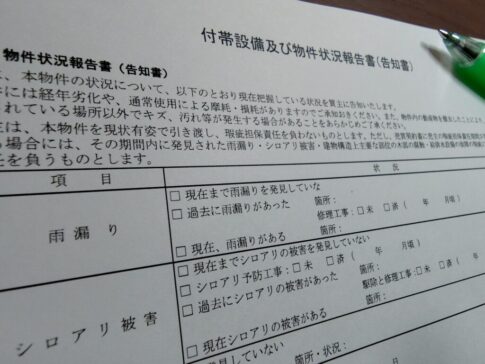

2021年に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、孤独死などの“自然死”があった場合の告知義務の取り扱いが明確化されました。

その内容は次の通りです。

「賃貸・売買の対象物件において、自然死または日常生活の中での不慮の死(転倒など)が発生し、死後おおむね3日以内に発見された場合は、原則として告知義務を要しない。」

告知義務が必要となるケース

ただし、次のような場合は告知義務の対象になります。

- 死後の発見までに時間が経過して腐敗や異臭、汚染被害が生じた

- 室内に血液や汚染が残り、特殊清掃が必要になった

- 事件・自殺・事故死など、自然死以外の要因で亡くなった

- 入居者・買主に心理的抵抗を与える可能性が高いと判断される場合

このように、孤独死=告知不要とは限らず、発見までの日数と現場の状況が判断基準となります。

独居高齢者が賃貸住宅の入居を断られる理由

1. 孤独死リスクへの不安

オーナーや管理会社が最も懸念するのが「孤独死の発生」です。万が一孤独死が起きると、原状回復や特殊清掃、賃貸停止期間の損失、次の入居付けの難航など、経済的負担が大きくなります。

2. 家賃滞納・保証人問題

高齢者の単身入居では、保証人不在や収入不安定が理由で入居審査が通らないケースも多くあります。とくに身寄りのない高齢者の場合、緊急連絡先が確保できないことが大きな壁となります。

3. トラブル時の対応負担

認知症の進行や医療・介護支援が必要となった場合に、管理会社やオーナー自身が対応に関わらざるを得なくなるリスクを懸念するオーナーも少なくありません。

住宅セーフティネット制度の概要

制度の目的

「住宅セーフティネット制度」は、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居できるよう、国・自治体・大家・支援団体が連携してサポートする仕組みです。

主な内容

- 登録住宅制度:オーナーが物件をセーフティネット住宅として登録可能

- 家賃補助制度:入居者に対して家賃の一部を自治体が補助

- 見守り・生活支援:地域団体や福祉機関による安否確認・生活相談の実施

この制度を活用すれば、オーナー側も孤独死リスクを軽減しつつ、社会貢献にもつながります。

まとめ|高知県セーフティネット住宅への登録にご協力ください

孤独死や孤立死は、単なる「一人の死」ではなく、地域や社会のつながりの希薄化が生む課題です。

不動産業者・オーナー・行政・地域が連携して、孤立を防ぎ、安心して暮らせる環境を整えることが求められます。

- 孤独死=自然死、孤立死=社会的孤立による死

- 発見まで3日以内の自然死は、原則「告知義務なし」

- 孤独死を理由に入居拒否される高齢者も多く、制度支援が重要

- 住宅セーフティネット制度で支援可能