皆さま、こんにちは!

高知で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

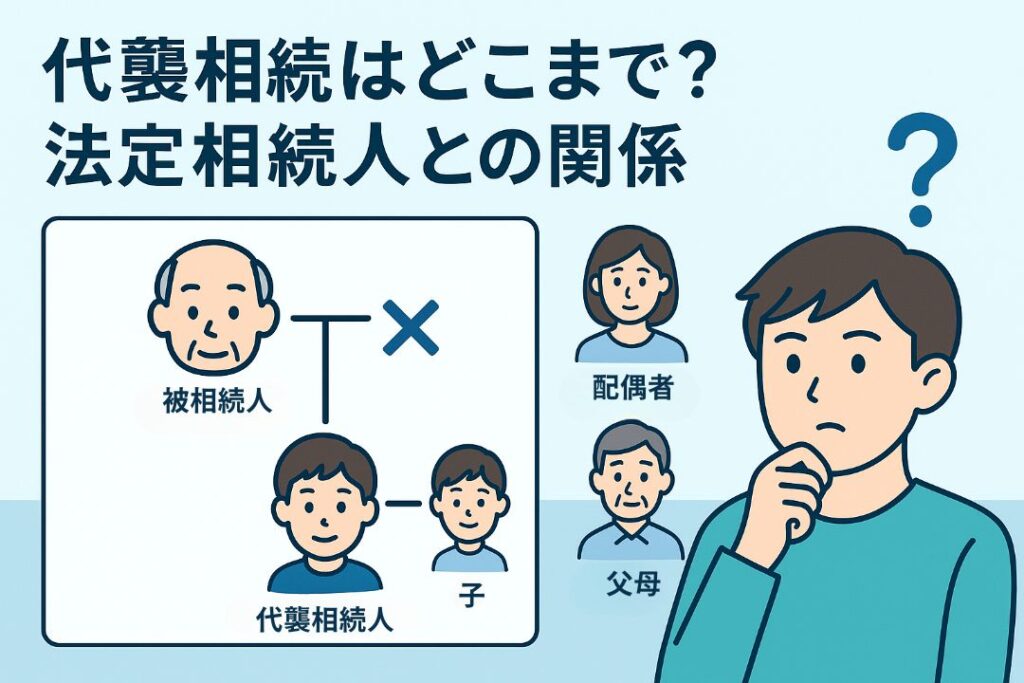

相続は人生で何度も経験するものではありませんので、「相続人はどこまで続くの?」「孫や甥っ子も相続人になれるの?」といった疑問を、相続の場面で抱える方はとても多くいらっしゃいます。

そこで本日は、「代襲相続とは何か?」「どこまで代襲相続が認められるのか?」「法定相続人との関係はどうなっているのか?」について話してまいります。

目次

代襲相続とは?基本の意味と仕組み

そもそも「代襲相続」ってなに?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続するはずの人(たとえば親)が亡くなっていた場合、その人の子ども(たとえば孫)が代わりに相続する制度です。

| 例 | 相続関係 |

|---|---|

| 祖父が亡くなった | 本来はその息子(父)が相続人 |

| でも相続人の父はすでに他界している | その子である「自分(孫)」が代襲相続人になる |

つまり、「バトンを受け取る人がいない場合、次の世代が代わりにバトンを受け取る」ようなイメージです。

法定相続人と代襲相続人の関係

法定相続人とは、民法で「この人が相続人ですよ」と定められた人のことで、基本は次の通りです。

- 配偶者(常に相続人)

- 子ども

- 直系尊属(親・祖父母など)

- 兄弟姉妹

代襲相続人は「子ども」がすでに亡くなっていたときに、その次の世代(孫など)が代わりに入るという特殊な立場になります。

重要なのは、「代襲相続人も法定相続人になる」ということです。代襲相続人は、遺産分割協議などに正式な当事者として参加しなければいけません。

代襲相続が発生する3つのケース

- 相続人がすでに亡くなっている場合

本来、財産を受け取るはずだった人(たとえば子どもなど)が、相続が始まる前に亡くなっているとき、その人の子ども(つまり孫)が代わりに相続することがあります。これが代襲相続です。 - 相続権を失っている場合(相続欠格・廃除)

相続人が重大な犯罪を犯したり、被相続人に対してひどい扱いをしていた場合は、相続権を失うことがあります(これを「相続欠格」や「廃除」といいます)。そのようなときも、相続権を失った人の子どもが代襲相続人として相続することが認められます。 - 非嫡出子や養子との関係

以前は、結婚していない男女のあいだに生まれた子(非嫡出子)には不利な扱いがありましたが、法律が変わり、今では実子と同じように相続権が認められています。また、養子も法律上の子どもとされるため、代襲相続が可能です。

代襲相続はどこまで認められる?再代襲相続もある?

再代襲相続とは?

再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)とは、代襲相続人となる人もすでに亡くなっていた場合に、その次の世代がさらに代わりに相続する制度です。

| 再代襲の例 |

|---|

| 祖父 (被相続人)→ 子(相続人/死亡)→ 孫(代襲相続人/死亡)→ ひ孫が再代襲相続人 |

民法では、「子」を起点とする代襲相続においては、再代襲(ひ孫)まで認められるとされています。(民法第887条)

兄弟姉妹に関しては再代襲できない

兄弟姉妹の場合は、1代限りの代襲相続までです。

| 再代襲NGの例 |

|---|

| 祖父 (被相続人)→ 祖父の兄弟(相続人/死亡)→ 甥・姪(1代目)が代襲相続人→ 甥・姪の子(再代襲相続人)は、相続できない |

この違いは非常に重要です。

代襲相続が認められないケース

以下のようなケースでは、代襲相続が認められません。

- 相続人が相続放棄していた場合(その後の代襲相続は生じない)

→ 相続放棄は「初めから相続人でなかった」とみなされるため、その子などに代襲相続は生じません。 - 遺言で「特定の人物に相続させる」と記載されていた場合

→ 遺言で相続人が明確に指定されている場合は、法律上の相続順位よりも遺言の内容が優先されます。そのため、代襲相続の余地がなくなります。 - 養子縁組の無効などにより、法律上の子と認められない場合

→ 代襲相続は「直系卑属(子や孫)」に限られますが、たとえ形式上「子」であっても、養子縁組が無効と判断された場合は法律上の親子関係が存在しないため、代襲相続の権利も発生しません。

代襲相続と遺産分割協議の実務的な注意点

代襲相続人も協議の参加者

代襲相続人は、法定相続人と同じく遺産分割協議書に署名と実印での押印が必要です。

未成年の代襲相続人がいるときの注意点

- 代襲相続人が未成年であるときは、親(親権者)であっても、その代理で相続手続きができないことがある。

- 利益が対立する場合(例えば親も相続人の一人)には、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

相続税や登記にも影響する

代襲相続があると、次の手続きが複雑になります。

- 相続税申告:10ヶ月以内に行う必要があります。代襲相続人が未成年などの場合は専門家の関与が重要です。

- 相続登記の義務化:2024年4月以降、相続を知った日から3年以内に登記が必要です。

よくある質問Q&A

まとめ|代襲相続は複雑。早めの確認が安心

代襲相続のポイントまとめ

- 本来の相続人が死亡・欠格・排除されたときに発生

- 子に関しては再代襲(ひ孫)までOK、兄弟姉妹は1代限り

- 代襲相続人も正式な相続人なので、遺産分割協議に参加する義務がある

- 親権者が未成年者と一緒に相続人になるときは、特別代理人の選任が必要