皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい負動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

最近、「所有者不明土地」という言葉を見かけることが多くなりました。

相続放棄で誰も引き継がなかった土地や建物、登記がされずに何十年も放置されている不動産など、理由はさまざまです。

このような所有者不明の土地や建物は、近隣住民の生活環境に悪影響を与えたり、民間の取引や公共事業の妨げになるおそれがあります。

こうした課題を受けて、土地・建物を効率的に管理するための新たな仕組みとして、所有者が不明、または適切な管理がされていない不動産を対象に、個別の土地・建物に特化した財産管理制度が創設されました。

そこで本日は、放置された不動産を“価値ある資産”として再生させるための制度、「特定財産管理制度」について話してまります。

目次

所有者不明土地とは?放置するとどうなる?

なぜ「所有者不明土地」が増えているのか

「所有者不明土地・建物」とは、誰のものか分からなくなってしまった土地や建物のことです。

相続の手続きがされずに長い間そのままになっている場合や、相続放棄で引き継ぐ人がいなくなってしまった場合などが、これにあたります。

国の調査によれば、日本全国の所有者不明土地は九州より広い面積に達しているとも言われています。

相続放棄・登記放置・権利関係の複雑化が原因

この問題の多くは、相続登記がされていないことが原因です。家族が亡くなっても、「面倒だから」「費用がかかるから」と登記をしないままにしておくと、次第に誰の土地か分からなくなってしまいます。

また、相続人がたくさんいて話がまとまらなかったり、連絡が取れなくなったりすると、ますます権利関係が複雑になってしまいます。

放置によるリスク(管理責任・周辺住民とのトラブル・資産価値の低下)

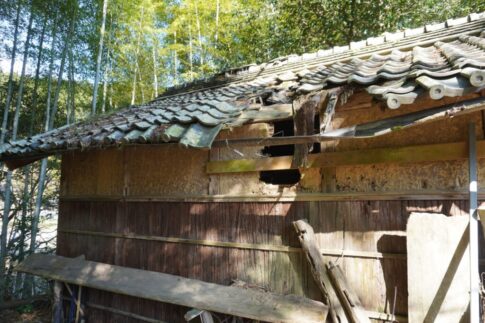

所有者不明の土地は、草が伸び放題になったり、空き家が老朽化して崩れそうになったりと、地域の安全や景観に悪影響を与えることがあります。

しかも、誰が管理責任を負うのか分からないため、周囲の住民や自治体に負担がかかることになります。

放置された土地は資産価値もどんどん下がってしまいます。

注目の新制度「特定財産管理制度」とは?

2023年の民法改正で新たに創設

このような問題を解決するために、2023年に民法が改正され、「特定財産管理制度」という新しい制度がスタートしました。

この制度は、「土地や建物といった不動産を管理・売却できる人(=特定財産管理人※)を家庭裁判所が選ぶ」ことで、放置された財産を有効に活用しようという仕組みです。

※管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等のふさわしい者が選任されます。

従来の成年後見・不在者財産管理との違い

これまでにも「不在者財産管理人」や「成年後見人」などの制度はありましたが、財産全体を管理する制度だったため、手続きが難しく、時間も費用もかかっていました。

一方でこの新制度は、特定の土地や建物だけに絞って管理・処分できるため、より簡単で柔軟な対応が可能になっています。

「土地・建物の管理と売却」に特化した制度設計

特定財産管理制度の大きな特徴は、所有者が不明でも、裁判所の許可があればその不動産を売却できるという点です。

つまり、これまで「手を出せなかった」土地でも、法律に則った正当な手続きで売ったり貸したりできるようになるのです。

どうすれば売却できる?申立てから許可までの流れ

家庭裁判所に「特定財産管理人」の選任申立て

まずは、家庭裁判所に対して「この不動産を管理する人を選んでください」と申し立てる必要があります。

これは、個人や法人などでも可能です。

例えば、「隣の空き家が老朽化していて危険だ」と感じている方や、「この土地を活用したいけれど、所有者が分からない」といった場合にも、申立てを行うことができます。

選任後の管理権限と売却の許可申請

家庭裁判所が「この人に任せましょう」と認めれば、その人が「特定財産管理人」として、不動産の維持管理や売却の準備を行います。

そして、売却のタイミングであらためて裁判所に「売ってもよいですか?」という許可申請を出し、認められれば、法的にも問題なく売却が可能になります。

実際に売却できる条件とは?(公益性・地域貢献性など)

裁判所が売却を許可するかどうかは、「地域の安全に役立つか」「放置することで悪影響が出ているか」といった観点に加え、「売却や活用が地域のまちづくりや活性化にどれだけ貢献するか」といった地域貢献性も含めて、総合的に判断されます。

つまり、「売却や活用でプラスになる土地・建物」であれば、許可が出やすいということです。

どんなケースで活用できる?事例と活用のヒント

空き家になった実家の相続放棄後の管理

例えば、親の家を相続放棄したあと、誰も管理しない空き家が残ったケースです。

これまでは「どうにもできない状態」でしたが、新制度を使えば、第三者が管理人になって売却することも可能になります。

所有者不明土地が含まれる再開発区域の整備

駅前や商店街の再開発で、「一部の土地の所有者が分からない」という問題もよくあります。

こうした場面でも、新制度を使えば管理人がその土地を売却し、再開発がスムーズに進むように調整できます。

自治体やNPOによる地域活性化プロジェクト

地域の空き家を活用して、地域交流センターや高齢者の見守り拠点などに生まれ変わらせる事例も増えています。

所有者不明の物件であっても、この制度を使えば、NPOや自治体が管理・活用できるようになりました。

制度を使う際の注意点と今後の展望

申立てできるのは誰か?

この制度は、相続人ではない個人や法人でも申立てが可能です。

地域住民や近隣住民、利害関係者なども対象になるため、従来より広く活用できるのが魅力です。

ただし、不正利用を防ぐため、裁判所の厳格な審査がある点には注意しましょう。

申立てにかかる費用と、専門家へ依頼する際の費用や期間の目安

申立てにかかる費用としては、裁判所に納める手数料(数千円程度)、郵便切手代、必要書類の取得費用などがあり、全体でおおよそ1万~2万円程度の実費が発生します。

さらに、専門家に依頼する場合には、司法書士や土地家屋調査士への報酬として20万~30万円程度が一般的です。

手続きにかかる期間の目安は、3~5ヶ月ほどとされています。

今後の所有者不明土地・建物対策のカギになる制度

特定財産管理制度は、今後の所有者不明土地問題に対する“決定打”とも言われています。

より使いやすくするために、運用も日々見直されており、将来的には「地域の共有資産を守るための制度」として浸透していくことが期待されます。

まとめ|諦めず、制度を使って“活用できる土地”へ

所有者不明の土地や空き家は、「どうしようもない」と諦めてしまいがちです。

しかし、「特定財産管理制度」を活用すれば、売却して再び活かす道がきっと見つかります。

諦めずに行動することで、放置された不動産が地域にとって価値ある資産へと生まれ変わる可能性があります。

いざという時に備えて、こうした制度があることを、ぜひ覚えておきましょう。