皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

親から家や土地を相続したとき、意外に多いのが「地役権」に関するお悩みです。

「隣の家がうちの土地を通る権利があるらしい」「うちの水道管が他人の土地を通っている」など、相続して初めて知るケースも珍しくありません。

放置すると土地の利用や売却に支障をきたし、思わぬ紛争に発展する可能性もあります。

そこで本日は、地役権は相続でどう引き継がれるのか、相続人が確認すべき登記のチェック方法、そしてトラブル回避のポイントについて話してまいります。

目次

そもそも地役権とは?

地役権の意味

地役権とは、ある土地(承役地)を利用して、他の土地(要役地)の利便性を高める権利のことです。

例えば、家に行くために隣の土地を通る「通行地役権」や、他人の土地に水道管を通す「引水地役権」などが代表例です。

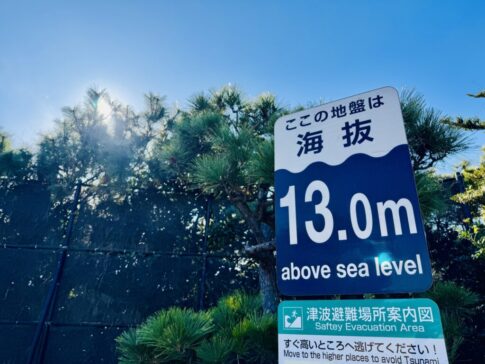

地役権がある土地の特徴

- 利用制限がかかる:承役地の所有者は勝手に権利を消すことができない。

- 売却に影響する:買主にとっては負担になるため、不動産市場で敬遠されやすい。

- 相続で承継される:所有者が変わっても、地役権はそのまま引き継がれる。

地役権は相続される?

民法上の取り扱い

民法では、地役権は土地に付着する権利とされています。

所有者が亡くなり相続が発生しても、地役権は自動的に相続人へ引き継がれます。

- 要役地の相続人 → 他人の土地を引き続き利用できる。

- 承役地の相続人 → 他人に利用され続ける負担を引き継ぐ。

放棄できるのか?

原則として、地役権の有無は「土地に付随するもの」であるため、相続人が一方的に放棄することはできません。

ただし、相手と合意すれば地役権の消滅登記が可能です。

登記簿で地役権を確認する方法

登記簿のどこを見ればいい?

不動産登記簿には、地役権がある場合「乙区」にその旨が記載されています。

例)「地役権設定 通行地役権 要役地:高知市〇〇町〇丁目〇番地」

チェックポイント

- 要役地か承役地かを確認:自分の土地がどちらの立場かで対応が変わる。

- 権利内容を把握:通行・水道・排水など、具体的にどう利用されているのか。

- 登記と現状の一致:登記にはあるが実際には利用されていないケースもある。

専門家への相談が必要なケース

- 登記内容が不明確

- 権利関係が古くて実態と食い違う

- 売却を検討している

この場合は、不動産会社や司法書士に相談し、権利の有無や処理方法を確認しておくことが安全です。

相続人が注意すべきトラブルと対処法

よくあるトラブル

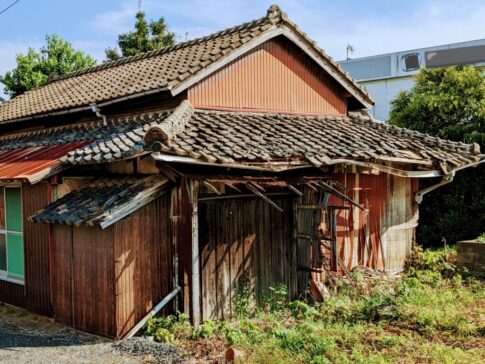

- 承役地を売りたいが、買主が嫌がる

- 利用料を請求された

- 登記にはあるが、実際に使われていない

解決方法

- 相手方と話し合い → 地役権の有無や利用実態を整理する

- 合意に基づく抹消登記 → 不要な場合は消すことで土地価値を高められる

- 裁判所への申立て → 話し合いで解決できない場合の最終手段

まとめ|地役権は相続で引き継がれる!法律と登記の理解がカギ

地役権は、所有者の死後も土地に残り続ける権利です。

相続人が知らずにいると、売却・活用に大きな支障となるケースがあります。

- まずは登記簿を確認

- 要役地か承役地かを把握

- 実態と登記の食い違いは専門家に相談

これが、相続した土地をトラブルなく売却・活用するための第一歩です。

地役権は、必ず何らかの事情や背景があり、合意のもとで設定されています。

しかし、相続人がその経緯を正確に知ることは難しく、人づての情報だけでは信頼できません。

だからこそ、法律の仕組みと登記の確認方法を理解することが、正しい対応につながります。