皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

全国で増え続ける空き家問題ですが、総務省の調査によると、すでに空き家は約900万戸を超え、2030年には1,000万戸に達するともいわれています。

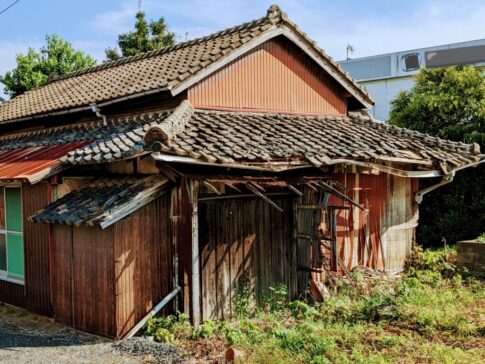

空き家が放置されることで、景観悪化や治安の低下、さらには倒壊リスクなど、地域社会に大きな影響を及ぼしています。

こうした背景から、近年注目されているのが 「空き家バイアウト制度」 です。

まだ法制化はされていませんが、国や自治体で検討が始まっており、今後の空き家対策の柱の一つになる可能性があります。

そこで本日は、今後注目される“空き家バイアウト制度”について話してまります。

空き家バイアウト制度とは?

「空き家バイアウト制度」とは、簡単に言えば国や自治体が、放置されている空き家や所有者不明の不動産を買い取る仕組みを指します。

これまで空き家対策としては、

- 所有者に修繕・解体を求める「特定空き家指定」

- 解体費用の補助制度

- 相続土地国庫帰属制度(2023年開始)

といった施策がありましたが、いずれも「所有者が手続きをする」ことが前提でした。

一方でバイアウト制度は、所有者の事情に関わらず公的機関が直接買い取ることで問題を解消する点が大きな特徴です。

導入が検討される背景

- 所有者の高齢化・相続放置

空き家は高齢者が所有しているケースが多く、相続後は共有者が増えて手続きが難航しやすい。 - 管理不全による社会問題化

倒壊や火災、害獣被害など「危険な空き家」が増え、自治体が苦情処理や安全対策に追われている。 - 既存制度の限界

相続土地国庫帰属制度は条件が厳しく、「申請しても受け付けられない」ケースが相次いでいる。

こうした制度の隙間を埋める形で、バイアウトの必要性が高まっています。

制度が導入された場合の影響

所有者にとってのメリット

- 管理負担から解放

遠方に住んでいる相続人や高齢者でも、放置リスクを減らせる。 - 市場価値がなくても処分可能

買い手がつかない土地・建物でも、公的機関が引き取る可能性がある。

自治体にとってのメリット

- 地域の安全・景観を改善

危険な空き家を減らし、まちづくりに活用できる。 - 再生プロジェクトへの活用

公営住宅や子育て世帯向け住宅、商業用地などに転用できる。

想定される課題

- 財源の確保

買い取り資金や解体費用をどこから捻出するか。 - 不公平感の調整

「放置した人だけが救済されるのか」という批判が起こる可能性。 - 活用プランの不足

買い取った後の再利用が進まなければ、結局は行政、ひいては国民の負担になる。

まとめ|利用目的のない空き家約385万戸

「空き家バイアウト制度」はまだ構想段階にありますが、空き家問題の抜本的な解決策になり得る制度です。

今後は以下の点に注目していく必要があります。

- 国がどの範囲まで買い取るのか(築年数や立地条件など)

- 買い取り価格の基準や査定方法

- 再利用・利活用の仕組みづくり

空き家は放置すれば急速に老朽化が進み、解体や処分には莫大な費用がのしかかります。

仮に、売却・賃貸用等の利用目的のない空き家約385万戸(2023年総務省調べ)が老朽化し、すべてを解体するとなれば、その費用は計り知れない規模に達するでしょう。

こうした現実を踏まえると、民間の力だけで解決するのは困難であり、国による制度の拡充が今まさに求められています。