皆さま、こんにちは!

高知県で相続不動産や空き家、売却・処分が難しい不動産を専門に扱う、株式会社福島屋代表の上田です。

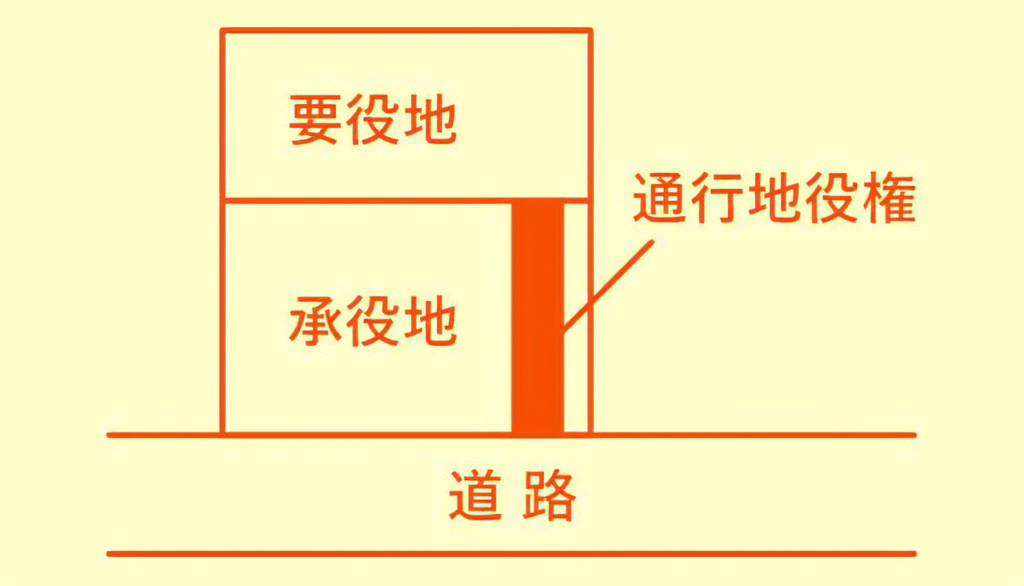

登記簿に「要役地」や「承役地」と記されているものの、その意味がよく分からない。

隣地を通らなければ道路に出られない場合、その土地は法律上どう扱われるのか。

こうした疑問は、とくに相続で土地を引き継いだ方の間で多く見られます。

そこで本日は、「要役地」と「承役地」の違いや仕組み、そして土地の売却や相続、通行トラブルにどのような影響を与えるのかを、できるだけわかりやすく話してまいります。

目次

要役地・承役地とは?基本的な意味を解説

要役地とは

要役地とは、「利益を受ける側の土地」のことです。

例えば、自分の土地(要役地)が道路に面していないため、隣の土地を通らないと道路に出られない場合、隣の土地を通行できる権利を持つことがあります。

この「権利を受ける土地」が要役地です。

承役地とは

一方で承役地は、「負担を受ける側の土地」です。

つまり、隣の土地(要役地)のために、自分の土地を通らせたり、水道管を通させたりする義務を負う立場です。

- 要役地=メリットを受ける土地

- 承役地=負担を背負う土地

要役地・承役地と「地役権」の関係

要役地と承役地は、法律上「地役権」という仕組みのもとで成り立っています。

地役権とは「ある土地の便利さのために、他の土地を使える権利」のことです。

よくある地役権の種類

- 通行地役権:道路に出るために隣地を通行できる

- 水利地役権:水を引くために隣地の土地を使う

- 眺望・日照地役権:建物を建てられない高さ制限を設ける

このように、日常生活や不動産の利用に深く関わる権利です。

とくに相続した土地には、昔からの慣習や生活の必要性から地役権が設定されているケースが多いので確認が必要です。

土地売却に与える影響

承役地の場合

承役地になっている土地は、制約があるため売却が難しくなることが多いです。

「他人が通行できる土地」や「水路が通っている土地」は、買い手にとって自由度が下がるからです。

要役地の場合

要役地は逆にメリットを持つ土地ですが、承役地の所有者とトラブルになりやすいのがデメリットです。

売却の際には、権利関係をきちんと登記に明記しておく必要があります。

相続で注意すべきポイント

要役地・承役地は、相続によっても引き継がれます。

つまり、承役地を相続した人は、その負担も背負わなければならず、要役地を相続した人はその権利を受け継ぐことになります。

もし権利や義務を知らずに相続してしまうと、後々トラブルの原因になりますので、相続前に必ず、登記簿を確認することが大切です。

通行トラブルの実例と解決法

よくあるトラブル

- 隣地の所有者が「もう通らせない」と言い出す

- 承役地の所有者が「これからは利用料を払ってほしい」と要求する

- 通行範囲をめぐって争いになる

解決の方向性

- 登記上で明確に権利を記載する

- 不動産会社を介して、売却や権利調整を行う

- 弁護士や司法書士に相談して調停・訴訟で解決する

まとめ|要役地・承役地はトラブル予防が第一

- 要役地=利益を受ける土地

- 承役地=負担を背負う土地

- 不動産の売却に影響するため、隣地の所有者同士がもめないようにすることが大切

事前に「要役地と承役地の仕組み」を理解しておけば、相続後も不安なく土地を活用できます。